心友 宮沢賢治と保阪嘉内

– 花園農村の理想をかかげて –

あとがき(蒼冷と純黒をめぐって)

保阪庸夫(保阪嘉内 次男)

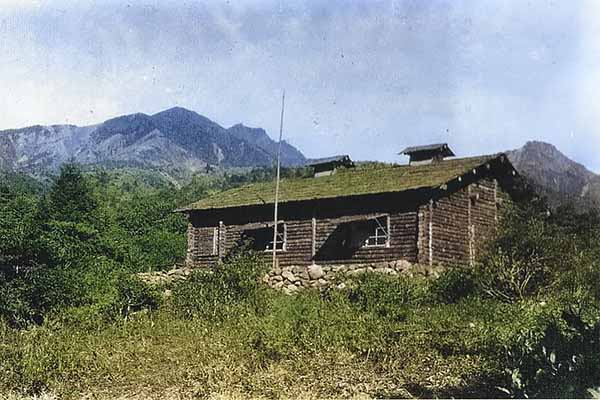

日本青年協会八ヶ岳道場「満州会館」

日本青年協会八ヶ岳道場「満州会館」 八ヶ岳連峰を望む

八ヶ岳連峰を望む

八岳山彙(やつがたけさんい)の南端、赤岳・阿弥陀岳(風ノ三郎ヶ岳)・権現岳(ごんげんだけ)などの谷合いや裾原には大小顕幽七八〇に及ぶ湧水があり、夫々に風景を彩り山林農地に潤いを与え、住民の暮しに多くの恵みをもたらしてきた。

本文に示す通り、日本青年協会が八ヶ岳々麓(やつがたけがくろく)に修練場を設ける際、嘉内は時の山梨県教育会理事長で、農村青年の補習教育について共鳴していた伯父・坂本増次郎を動かし、大泉天女山麓(てんにょさんろく)の井出ヶ原を確保した。又、杜陵(とりょう)仕込みの地形地質知識を生かし、川俣(かわまた)川西沢の箒沢(ほうきざわ)湧水を揚導(ようどう)し、一帯を農耕適地に変えることに成功した。

だが、嘉内が農村復興の基地たれと夢みた岳麓農場は、時の流れか、協会の既定方針だったのか、海外膨張、満蒙(まんもう)開拓の実習地に変貌し、今は故老に「満洲会館跡」として記憶されている。戦後六十年の現在は暗い森に戻り、その一隅に字面も朧ろな増次郎の顕彰碑が黒い影のように佇むのみである。

それやこれやが切っかけで、嘉内は青年協会主事補、淨牧院(じょうぼくいん)農場専任として昭和六年秋上京、藤井村での第二次「花園農村」活動は永久の大休止となり、郷人の記憶には奇矯の人としての面影だけが残った。

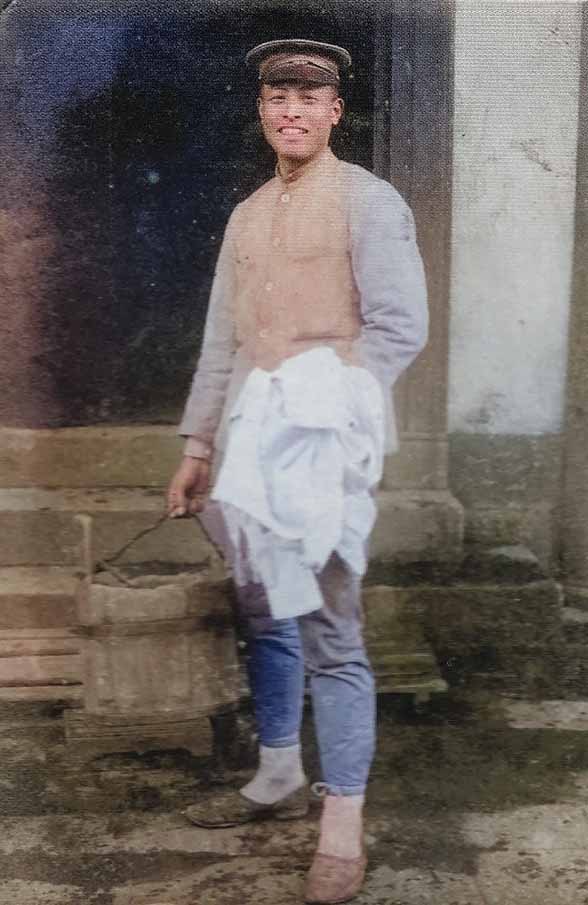

一年志願兵として入営した嘉内

嘉内は一年志願兵として1919(大正8)年12月1日に入営し、1920(大正9)年11月31日に満期除隊となった。軍曹の軍装をしているところから、除隊間際に撮影したものと思われる。

資料提供:アザリア記念会

然し、嘉内にとって此の丘は賢治との共感的対立競合の華舞台であった。且ての同人誌『アザリア』第一号に、次号掲載として、戯曲、甲州劇場台本黙劇一幕「黒き焼石の丘」宮沢賢治氏の予告が誌されていた。

また、人生観、世界観や法華信仰をめぐる二人の対決のあった大正十年七月十八日から約一ヶ月後、八月十一日の関徳弥(せきとくや)あて手紙にわざわざ「この手紙の裏はこわしてしまった芝居です」と注記して関心を誘った、書きさしの対話劇「蒼冷と純黒(そうれいとじゅんこく)」がある。

どうやら「黒き焼石の丘」=「蒼冷と純黒」=「賢治・嘉内の中山間地農業への思い」は等号で結べるのだ。誰が蒼冷で誰が純黒なのかは、人格や発言の交錯混融のためはっきりしない。むしろ作者の心情世界では二人で一人であったかのようだ。既に、のようだ。既に、『友への手紙』で心の友と表現している。今回「心友」をキャッチフレーズとしたのは、決して突飛な思いつきではない。

蒼冷は「岩手県の外山(そでやま)高原」「遠い南のトーコイスの天末を」といった科白から賢治に擬(ぎ)せられ、純黒は「若し僕が君と同じ神を戴くならば」と弁ずる所から嘉内に当てられよう。

七月十八日の対論の余燼が賢治を駆(か)って「アザリア」では果さなかった「甲州劇場」の台本を一枚、二枚と書き進めさせたが、実践計画は未だ何もない事に気付いて芝居は壊してしまった。けれども己の将来の夢を従兄弟(いとこ)の関にだけでも知っておいて欲しくて、用紙の裏を便箋代りにしたのである。

農村入りはそれから約五年後の大正十五年四月に実現し、北上川畔の荒地耕起も試みるが、やがて主力は羅須(らす)地人協会の文化的(趣味的)活動に注がれ、農学的面は稲作指導(肥料設計)に傾斜する。

此の頃、嘉内は農業の傍ら村会議員、青年訓練主任、共同水車設営委員長などの公的活動に従事、更に山梨日日新聞記者として柳(やなぎ)宗悦らの木喰(もくじき)上人研究に協力した。補習学校の青年たちには、何回となく農民芸術の適例として、賢治作品の紹介をしている。

嘉内は大正十三年、賢治から『春と修羅(しゅら)』『注文の多い料理店』を、大正十四年には緑石から『夢の破片』などを贈呈されていた。己の沈滞を破るべく「自選歌集」の出版を志した。所が、親類筋の書店に原稿をあずけた当夜、出火のため店もろ共、未刊の『尖兵(せんへい)』は灰燼に帰した。

故さかゑによれば、巻頭は「雲はみな 南をさして翔けゆけり かがやく秋の空の尖兵」、掉尾(とうび)は「北の杜(もり)に集いて 地母を祀りしが 忽ちに散る民なりしかな」となるはずであった。

幾つかの風の歌もあった。「そのかみは 渦巻く風にうち乗りて 見知らぬ邦(くに)へ 往かんと思ひし」「花舞はせ 穂の波舞はせ 雪舞はせ 里吹く風のみな快よし」「淀みなく季をはこびて 野田、山田里吹く風のみな快よし」「蕎麦の花の白き向うは 円き丘 風の起りしは その円き丘」「三郎か五郎か 榾(ほだ)の神弁(わ)かず 石の祠に苔むしにけり」「大屋根を ドドと揺らして 風すぎし静寂を 妻に酒注ぎている」などである。

ダルケ群の分析は本文に詳しい。愚者、痴人をドイツ語でDummkopf’高地語ではDalkeという。嘉内は『アザリア』で筆名にしばしば白痴を自称した。賢治が「ダルゲ」で永久の別れをしたのはPaulWilhelmDahlkeの仏教論とではなく、一知半解な嘉内の反国柱会・反法華最勝論とであった。

“群”の諸作を読み解くと、一別以来やっと、じかに會い、今日こそ真心で国柱会入りを誘えると、心躍らせて約束の部屋へ入る、と、彼は、まるで冷たい氷か硝子の蓑をまとう見知らぬ農夫のように堅く身構えてよそよそしい。田植えのあとの田舎の天候が気になるのか、西の甲州辺りの空だけを見つめている。雲間から射す陽の脚も間近に聳つ氷河のように冷たい。彼は遂に、君に君の仏があるように、俺には俺の神といえるものがある、と言い放つ。気分をほぐそうと共通の好み、地質のことなど話題にしても、冷たい薄ら笑いを見せるだけだった。

智学(ちがく)師一統や法華経に関する解釈評価には驚きだけでなく恐れを感じる。こんなにも考え方に違いがあったのか、と、手足の力が抜け、しきりに渇く。

南無妙法蓮華経と百万遍唱えても、貧は貧のまま。教団上層部は安泰でも、庶民百姓は救われぬ。二人で眺めた岩手山の夜天にかかる銀河にも、底知れず暗い空の穴があった。誘いは有難いが今は一緒に行動はできない。田舎には共に”花園農村〟を造ろうと誓い合った仲間が待つ。志も暮らしも低く貧しい者からみれば、君の帰依祈念する諸尊充満の十界曼荼羅(じっかいまんだら)も、すき間だらけなんだよ。

二人は冷静になるべく図書館地下の水呑み場で、水や湯をくみ交して別れた。坂下か広小路で共に甘露を仰ぐ賢治のもくろみも御破算となった。

帰花後、賢治は夜空の星間を奔る流星が銀河に黒い孔をうがって消え去るのを目にする。(異稿一七九の北いっぱいの星ぞらに先駆形B,27行目)辷り堕ちた星は嘉内なのか、嘉内との友愛なのか。賢治の法華最勝の世界観に時としてきざす昏い疑念の象徴なのか。『友への手紙』では、二度にわたって、訣別という言葉を用いた。

除隊間際の嘉内

1920(大正9)年11月

嘉内が賢治に送った写真とは、これであろうか。二等兵の軍装で入営して間もないころのものと思われる。

大正十年度の参考資料、七月十八日の項の後半に、「嘉内にしても、この心の友との訣別は耐えがたかったに違いない。」大正十四年度の参考資料の終行に「嘉内においても、賢治においても、形の上では音信不通になっていたものの、心の中ではずっと友情があたためられていたといえるであろう。友情の訣別でなく、訣別の友情だった、と考えたい。」と舌足らずな表現になっている。

没後三十数年、ほぼ安定していた賢治の文学世界に、突如、若い頃の詩人の手紙を乱雑な粗朶束(そだたば)のように脊負った野人の亡霊が出現した。賢治世界の拡がりは望ましいが、揺れや様がわりは少い方が望ましい。

世界の賢治に、何故か、沢山の手紙を書かせた怪しげな存在。嘉内との交流は早々と途絶えた、と認定することは、多くの専門家の意識下の共通願望だったのかもしれない。

嘉内が手紙102a(『友への手紙』の70)、大正八年頃の書簡群の頁(ページ)に、何故貼らないで挿んだままにしていたのか。大正七、八年頃の賢治は、思い極まって、時に相当に昂り気張った手紙を嘉内に叩きつけ、そして反省している。

法華信受に立命(りゅうめい)、四誓願(しせいがん)実践を人生の究極事と思い定めた賢治にとって、洋式の万能の唯一絶対神や、和式の禊穢(みそぎはらい)の源初神の比較や古典哲学(まかり間違えば快楽肯定主義か否定悲観主義の陥穽に堕ちいる。)をもてあそぶ嘉内は、百千万劫地獄の暗黒大火に焼かれる謗法の者とも感じられたのだ。

嘉内は鋭く執拗な忠告の手紙を何通も受けとっていた。たまたま残っていた書簡102aが草色表紙のスクラップ帳に、所を得ずに浮游していたのには、嘉内なりの心的な必然があったのだ。

過ぎ去った事物の探索や、故人の生き様の追跡には興味緊張と共に、後めたさ、避けようもなく妖しい疼きがある。対象にとって、総てが天意に裏うちされた必然であったものか。それとも偶然のなりゆきか。他者の故意・怠慢・誤認によって事態の進展や本人の可能性の発展が阻害され、非情な過去の堆積の中に埋め込まれてしまったのか。

『アザリア』の四人の生涯は、取り戻せない昔語りとなった。夫々に、心や身の回りに残し去った有形無形の遺品は、唯一、ユニークで膨大な作品群で裏うちされた賢治の事蹟を残して、色褪せ崩れ去っていった。

緑石の詩集『夢の破片』、句集『大山(だいせん)』、評論『大空放哉(たいくうほうさい)伝』は、地元だけでなく、日本各地の朋友知己に愛読されたはずである。

他に洋画や多数の俳画もある。また、篤実な遺族によって次々と遺された「俳句集」が発行されてきた。今年に入って倉吉中心に緑石研究会も発足した。同人たちの努力によって、緑石作品はいずれ、日本文学史上に正当な位置を得るに違いない。鋭い感覚で緑石自身が予言した通り、彼の生涯や作品群は、これまでまさに「夢の破片」として朧な中有(ちゅうう)を漂うがごとくであったが。

小菅がアメリカから嘉内に送ってきた写真

小菅健吉が農業教育に残した足跡は。若し四国・京都・栃木各地の教育関係残存文書を探し当てられれば、かなりに鮮明できよう。生前、健吉は保阪に「記念館」発足の際、「手元に保存してあった杜陵時代のもの一切を、資料として館に進呈した」と明言した。先さくら市(旧氏家町)の文化担当者が、健吉顕彰の企画で、記念館に貸し出しを打診した所「健吉関係のもの等、一つもない。」との返事であった。健吉は思出の品々を、友情、信頼、善意によって館にあずけた。同館での分類保管体系を再確認して貰えれば、健吉に関する新しい発見も可能だ。館は権威だけでなく寛宥と風格を備えた、懐かしい「賢治の古里」であり続けてほしい。

嘉内の場合、出処進退、奔放に見えて必ずしも本意ではない有為転変のうちに多くのものが失われた。殊に関東大震災救援行での無惨悲痛な体験後の虚無感。奇しくも三人の友からの手紙を撰びスクラップしえたのが、その前日、大正十二年八月三十一日のことであった。ほんの僅か地変が早く襲来すれば『友への手紙』に収載した賢治からの手紙も、他の書類同様に古い蜜柑箱の底で鼡の巣になっていたかも知れない。

また昭和十一年秋、大病療養のための離京の際の敗残脱力感も、多くのものが一挙に失わせた。頼むに足りる友がなかったのではない。妹婿の佐藤は、後年まで成人期の嘉内の遺品を大切に保管していた。不幸にも彼が不慮の事故で死去した後、文書類は杏として行方が知れない。

嘉内の事蹟のかなりの部分は、保阪が亡母や叔母たち、あちこちの今は亡い知人のもとを尋ねて聞き溜(た)めたもの、口伝(くちず)て、昔語りに類し、思い込みや誤認、偏見も多々あろう。

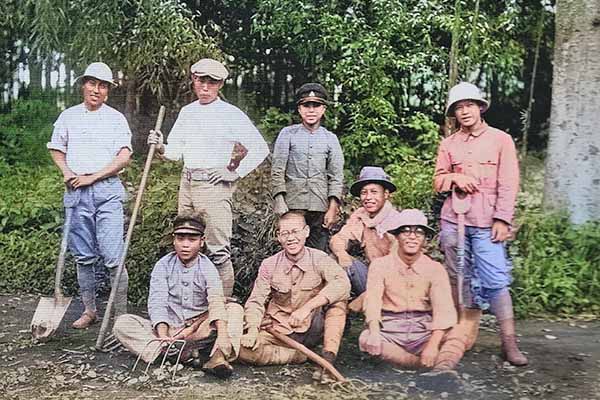

日本青年協会武蔵の道場にて。1932(昭和7)年

日本青年協会武蔵の道場にて。1932(昭和7)年

後列右から2人目が嘉内 花園農村の碑

花園農村の碑

知性にすぐれ、文字に重きをおく学者・研究家は文書を偏重する。嘉内の中学、高農校、第一次花園農村時代の若書きは幾分かが残されている。が成人期の文は、変色した山梨日日新聞の木喰仏探求記事くらいのものか。僅かに残る「峡北短歌会」詠草は、いわゆる月並み詠稿であって、読むに耐えない。もともと、この会の趣旨が、「平凡にして過酷なる日常の起伏に抒情を発見し、平易な表現で人生の機微を唱い、以て同人の志魂を養う」と云った微温的なものであった。もとから異色破調の嘉内には不似合いなもの。嘉内は温厚な内藤や若い広瀬悠舟らと親しみ、高農同窓の生原(はいばら)らと山野を跋渉し、時に酒樓に痛飲て、憂いの向う側に新農村を夢見た。

昭和六年秋、賢治が花巻の病床で、「雨ニモマケズ」「土偶坊」病魔退散の法華密呪などを私かに手帳に誌し、山原の玄氏(ゲンジ)邸(賢治(ケンジ)邸、蒼冷のキャンプ)での農耕生活を夢想していた頃、嘉内は故郷を出て、府下久留米町の青年協会武蔵野道場につとめた。広く全国から募集選抜した農村青年に、藤井村での花園農村活動の明暗の知識知恵を伝え、農村再興の道如何を共に模索せんと呼びかけた。後になり先になりしながら、農民、農村、農業という下積みの第一次産業改革に生命をかけた農学生たちの苦闘は、形は変れ今も続いている。

小学入学早々に、肋膜炎で病臥していた長男の枕もとで「グスコーブドリの伝記」(恐らく『児童文学』所載のもの)を読み聞かせたのも此の頃のことである。昭和七年六月頃とされる宛先不明の下書稿423の文面は、恰も病床の賢治が、病床の嘉内長男への見舞状を勘案したものかの如くに感じられる。

『友への手紙』以来四十年、小澤は碩学(せきがく)を描いて昇天、三神は正統に戻り、黒田は筆を執る力を失い、保阪は独り歩き続ける身となった。『手紙』には訂正や追加記述の必要が多いが、絶版となった今は、為すすべもない。「アザリアの四人」顕彰のため、求めに応じて展覧会、講演会などに協力して来た。

此の度、さいたま文学館主任学芸員・大明はじめ、多くの地元同志の知性、熱意、団結行動により、賢治・嘉内生誕百十周年の諸行事が滞りなく進められた。枚挙の暇(いとま)もない有名、無名の協力者に多くの恩恵と勇気を頂いた。時の流れは散逸・亡失を残すのみであろうか。否、思いもかけぬ新進の力が、みごとな発見知見をあげつづける。

多くの方々の心のファームに、季時を越えて咲き次ぐ「アザリア」の花、賢治や嘉内たちへの想いの花、世界全体の仕合わせを願う花が咲きつづいて行ってほしい。

勿忘草(わすれなぐさ)の歌

保阪家家庭歌

捕(とら)よとすればその手から小鳥は空へ飛んで行く

仕合わせ尋(たず)ね行く道の遙けき眼路に涙する

抱かんとすれば我が掌(て)から鳥はみ空へ逃げて行く

仕合わせ求め行く道にはぐれし友よ今何処(いずこ)

流れの岸の一本(ひともと)はみ空の色の水浅葱(みずあさぎ)

波悉(ことごと)く口付けしはた悉く忘れ行く

蒼冷と純黒(宮沢賢治の戯曲)

〔冒頭欠〕

たいエゴイストだ。たゞ神のみ名によるエゴイストだと、君はもう一遍、云って呉れ。さうでなくてさへ、俺の胸は裂けやうとする。

純黒 俺の胸も裂けやうとする。おゝ。町はづれのたそがれの家で、顔のまっ赤な女が、一人で、せわしく飯をかき込んだ。それから、水色の汽(き)車の窓の所で、瘠せた旅人が、青白い苹果にパクと噛みついた。俺は一人になる。君は此処から行かないで呉れ。〔〕

蒼冷 ありがたう。判った。判ってゐるよ。けれども俺は快楽主義者だ。冷たい朝の空気製のビールを考へてゐる。枯草を詰めた木沓(きぐつ)のダンスを懐かしく思ふのだ。〔〕

純黒 俺だって、それは、君に劣らない。あの融け残った、霧の中の青い後光を有った栗の木や、明方(あけがた)の雲に冷たく熟(う)れた木莓や。それでも それでも。俺は豚の脂を食べやうと思ふ。俺の胸よ。強くなれ。お里(さと)の知れた少しの涙でしめされるな。強くなれ。

蒼冷 俺は強くならうともしない。弱くならうともしない。すべては神のなるが如くになれ。

〔以下原稿なし〕 *

蒼冷 〔〕いや岩手県だ。外山と云ふ高原だ。北上山地のうちだ。俺は只一人で其処に畑を開かうと思ふ。〔〕

純黒 彼処は俺は知ってるよ。目に見えるやうだ。そんならもう明日から君はあの湿(しめ)った腐植土や、みゝづや、鷹やらが友達だ。白樺の薄皮が、隣りの牧夫によって戯むれに剥がれた時、君はその緑色の冷たい靱皮の上に、繃帯をしてやるだらう。あゝ俺は行きたいんだぞ。君と一諸に行きたいんだぞ。

蒼冷 俺等の心は、一諸に出会はう 俺は畑を耕し終へたとき、疲れた眼を挙げて、遠い南の土耳古玉(トウクォイス)の天末(てんまつ)を望まう。その時は、君の心はあの蒼びかりの空間を、まっしぐらに飛んで来て呉れ。

純黒 行くとも。晴れた日ばかりではない。重いニッ〔ケ〕ルの雲が、あの高原を、氷河の様に削って進む日、俺の心は、早くも雲や沢山の峯やらを越えて、馬鈴薯を撰り分ける、君の処へ飛んで行く。けれども俺は辛いんだ。若し、僕が、君と同ん〔な〕じ神を戴くならば、同ん〔な〕じ見えな〔以下原稿なし〕

底本:「【新】校本 宮澤賢治全集 第十二巻 童話5[V]・劇・その他 本文篇」筑摩書房

1995(平成7)年11月25日初版第1刷発行 ※底本の本文は、草稿による。

※本文中〔〕で括られた部分は、底本の編者により校訂された箇所あるいは底本の編者による説明である。〔〕とのみあるのは、そこにあった不要の語句が校訂の結果本文から削除されたことを示す。

(例(校訂された箇所))重いニッ〔ケ〕ルの雲が

(例(編者による説明))〔冒頭欠〕

(例(語句の削除))行かないで呉れ。〔〕

※作品名「〔蒼冷と純黒〕」は底本の編者によるもの。