板垣耕三 略歴

移転当時の岩手県種畜場長は板垣耕三氏であり、板垣氏はかつて明治12年 外山牧場内に設置された獣医学舎の第一回生(明治12年10月8日入舎、同16年3月卒業)としても知られ、県庁畜産係から岩手種馬所や長万部種馬所の係長を経て、三代目の岩手県種畜場長となり外山種畜場場長として着任ました。大正14年には板垣場長が退任。

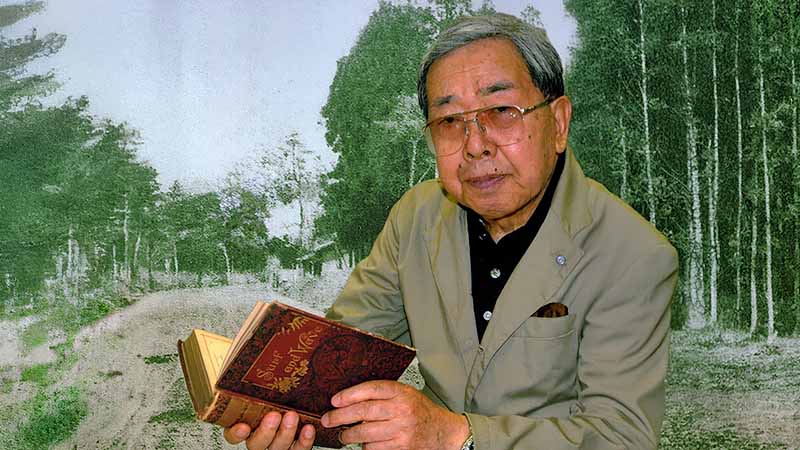

下田 靖司著書『反骨の街道を行く』より抜粋

外山種畜場三代目場長 板垣耕三の孫

種馬育成所のある街道沿いの生家

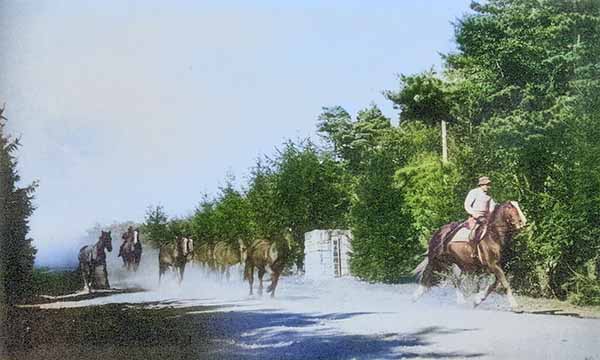

農商務省の岩手種馬所(しゅばしょ)が厨川村内に設けられたのは明治二十九年(一八九六年)のことである。馬骼(ばかく)改良のための種付けをして産馬を奨励した。明治四十年には種馬育成所が設立され、国立や民間の牧場が生産した二、三歳の牡馬を集めて飼育、調教して各種馬所に配布していた。現在は盛岡市厨川地内に独立行政法人家畜改良センター岩手牧場と名前を変えて存続しているが、当時は厨川村の赤平(あかひら)から茨島(ばらしま)、滝沢村にかけての一帯が施設用地として使われていたようだ。種馬所は東北本線厨川駅の近くにあり、線路をはさんで西側の滝沢村地内に種馬育成所があったと祖母は言っていた。

育成場の誘導(厨川育成所正門)

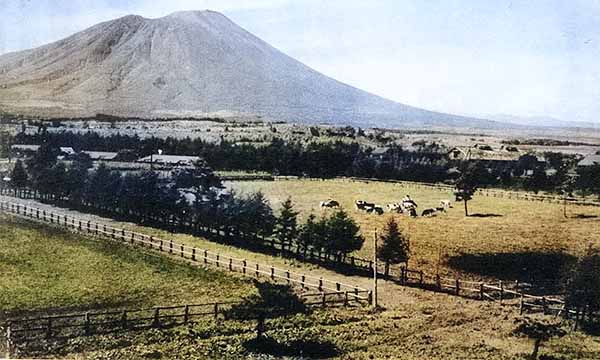

育成場の誘導(厨川育成所正門) 乳牛の放運動(現岩手牧場・前方岩手山)

乳牛の放運動(現岩手牧場・前方岩手山)

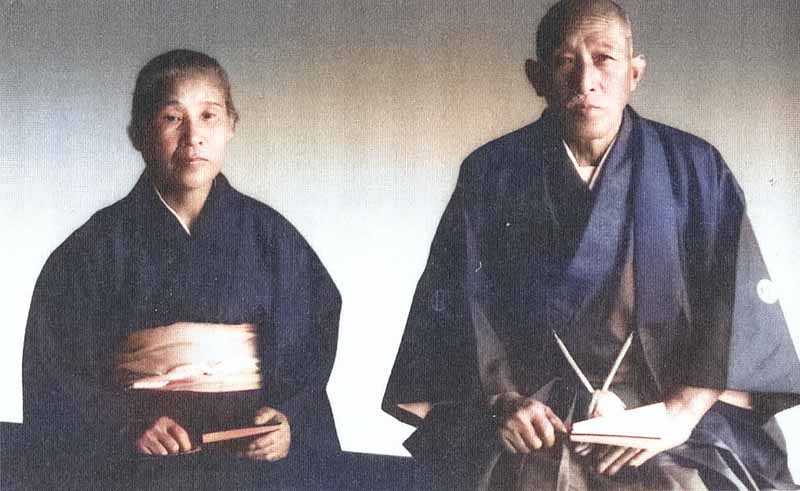

祖父板垣耕三は文久三年(一八六三年)の生まれで士族の出だが、明治維新の際に姓を変えて板垣姓を名乗った。その後官吏の道に進み、馬産業務に携わって転勤生活を送った。北海道に遣され、盛岡市内にあった宮内庁管轄の施設に勤めたこともある。種馬育成所の所長を最後に退職し、職場にほど近い厨川村下厨川字赤平一番地に土地を求めて家を建てた。

祖父が亡くなったのは私が生まれた翌年の昭和九年なのでその姿は記憶に残っていないが、母の話によると、雪の積もったある日、むずかって泣きわめく赤ん坊の私を縁側から雪の中に放り投げたことがあったという。驚いて泣き止んだものかどうかは分からないが、母親らはずいぶん肝をつぶしたに違いない。それからはおそらく子の泣き声ひとつにも気を遣うことになったろう。

祖父 板垣耕三と祖母ミツ

祖父 板垣耕三と祖母ミツ

祖父は藩士の厳格さと気性の激しさを備えた人であったのかもしれない。盛岡藩は戊辰戦争で負けて賊軍になったが、藩士たちはその境遇をはねのけようとした。家庭内にあっては、父祖からの教えを守り子どもたちにも立ち居振る舞いを厳格にしつけた。賊軍の汚名を晴らすためには、生活から、態度から、物言いからきちっとしていなければならないという意識があったのではないかと思う。

祖父は長子ではなかったため家を出て自立しなければならなかった。そのために姓を変え、養子にも入った。祖父もやはり立志の思いを深く胸に刻んでいたのだと思う。

祖父が両親に宛てた手紙が残っている。そこに書かれていたのは「獣医になったものの、どうしても人の医者になりたい。静岡の医者の元へ勉強のために行かせていただけないか」という嘆願であった。

手紙によると、父と兄には秩禄(ちつろく)処分に伴う現金と公債が支給されたようである。その中から自分の学資を出してもらえないかと頼んだもののようだ。だが、祖父のその願いはかなわなかった。公務員として馬産振興にかかわり各地を転々としたものの、最後は種馬育成所の所長として勤めを終えたわけだが、それでも祖父には不本意なものが残った人生であったのかもしれない。

祖母は盛岡藩士関定昌(さだまさ)の娘で、長兄の定孝は盛岡市長を務めたほか明治二十五年に私立盛岡女学校(現在の盛岡白百合学園高校)を創設している。弟の定則(さだのり)は三田俊次郎の養子になり岩手医大の初代学長も務めた。

耕三は長女のタマヨ(私にとって伯母に当たる)をその女学校に入れた。聡明な美人だっ伯母は女学校で、石川啄木の妻になる堀合節子と同級生になり、親友になった。伯母は啄木、節子らと一緒に青春時代を送り、啄木が盛岡中学時代は盛岡の家で、啄木退学後は渋民に訪ねて一緒にかるたなどをして遊んでいる。啄木日記にもたびたび名前が登場する。その伯母について私はこんな話を聞いたことがある。

維新後、横須賀に設けられた海軍内で盛岡中学出身者の評判が高まったという。いずれも優秀で将来を期待される若者たちだった。海軍出入りの御用商人がその話を聞き「なぜ、こういう立派な人が盛岡から出ているんだろう」と思った。それで「息子の嫁は盛岡からもらえばいいんじゃないか」と思いつき、わざわざ盛岡に嫁探しに出向いてきた。盛岡女学校で真っ先に目についたのが伯母だったという。

県立盛岡一高が創立一二〇周年を記念して発刊した「白堊の先人」を見ると、明治十九年生まれのタマヨより上の世代で海軍に入った先人として日露戦争で駆逐艦「漣(さざなみ)」艦長だった相羽恒三(あいばつねぞう)、後に海軍中将になった原敢二郎(はらかんじろう)、軍艦「金剛」艦長の八角三郎(やすみさぶろう)、海軍大将になった米内光政(よないみつまさ)、及川古志郎(おいかわこしろう)らがいる。実際に彼らが、海軍兵学校でも注目を集めたことは確かなようだが、その評判が軍以外にまで伝わるものなのかどうか。

いずれ伯母は、上級学校に進学してもいいということを条件に了承したと言われる。向学心に燃え、ものおじしない性格である。先方の小林家は「嫁入り道具も何にも要らない、体一つで来てください」と、連れて行ったらしい。

同じく伯母のチトセは、啄木の親友と言われる金矢七郎(かなやしちろう)に嫁いだ。金矢家は郡会議員や村長を出している渋民村の名家である。七郎は啄木より二つ上だが盛岡中学の同期で遊び仲間だった。ところが若くして亡くなったため伯母は板垣の家に戻り、その後しばらくしてから他家へ嫁いでいった。

男兄弟は私の父である俊夫と兄の貞夫の二人だった。

貞夫は啄木の三歳下で啄木の影響を強く受けたようだ。啄木日記にも名前が登場する。盛岡中学から一橋高商(現在の一橋大学)に進んだが中退。郷里に戻って祖父の建てた家屋敷を抵当に借金しサイダー会社を設立した。しかし、事業はうまくいかず、銀行に土地建物を取られそうになった。慌てた祖父は、鹿角に湯瀬ホテルを経営していた娘の嫁ぎ先に相談する。その支援を受けて抵当流れを防いだが、貞夫名義から俊夫名義に変更して万全を期した。

父俊夫は、祖父が北海道勤務時代に札幌の中学校を卒業し東京専門学校(現在の早稲田大学)の商学部に進んだ。会計処理にも詳しかったようで、帳簿を任せられる男としてひっぱりだこになった。母が前潟の赤石というところの出で、母の父は県議会議員を務める名士。父はそこに娘婿として入った。経歴にほれ込まれたのだろう。方々から声がかかったようだ。私が小学校に入学した昭和十五年に厨川村は盛岡市と合併するが、その時に父は若くして村の収入役を務めていた。

だが、父は合併を機に役場を辞め、湯瀬ホテルに移った。本意ではなかったかもしれない。姉の嫁ぎ先から会計の腕を見込まれ請われたのだったが、兄の借金を肩代わりしてもらった事情もあり断ることができなかったようだ。姉の夫は湯瀬ホテルのほかにも幅広く事業を展開し、樺太から木材を仕入れることもあった。帳簿を付ける人間が必要だというので父は樺太にも出向いた。

父親が不在の家となって母は「あの時に行かないで、合併後もだまって盛岡市職員として残っていればよかった」と随分と私にぼやいていた。父にしても家族を養うために選んだのだと思う。普段は無口で不満を口にするような人ではなかったが、辛さをまぎらわしたかったのか酒癖はよくなかった。酒を買いに行かされた母に付いていった帰り道、「父さんのような酒飲みにならないように」と言い聞かされた。その教えを私は守ったつもりでいる。

父はその後、岩瀬行欣さんという方がやっていた広告宣伝会社に移った。有楽町の毎日新聞社ビルの一室を借りて事務所とし、婦人雑誌に広告宣伝を出して黒砂糖石けんの販路を全国的に広げていた。岩瀬社長のお蔭でわが一家は昭和二十七年、東京都目黒区中目黒に移転し念願の親子一緒の東京生活が成り立った。私だけは岩手大学に入学したばかりなので家からの仕送りと奨学金をもらって厨川の家に残った。近所に住む姉の渕向家で食事のお世話になりながら厨川の家を守った。