乃木神社

乃木神社は、明治天皇を慕って殉死した陸軍大将乃木希典(のぎ まれすけ)と妻の静子夫妻の祀る祠として建てられた神社です。2023年で創建から100年になります。

乃木神社

乃木神社

祭神である乃木希典が「勝利」の神様とされることから、病気や己、さまざまな勝負事に打ち勝つという意味の込められた「勝守」が販売されており、梅の花の時期には邪気を祓うとされる「梅香守」が頒布されています。乃木神社・乃木会館で結婚式も行われており、私たち夫婦はここで挙式を挙げました。

陸軍大将:乃木希典

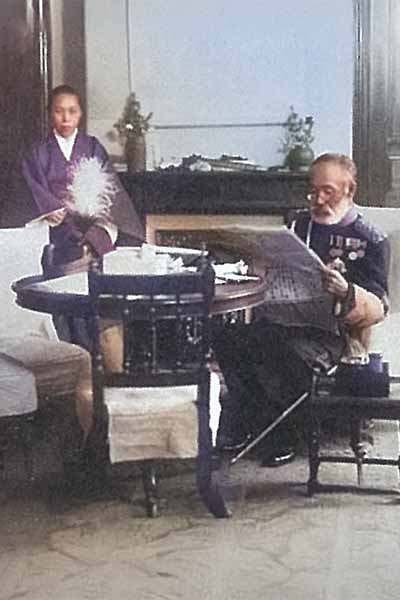

陸軍大将:乃木希典 奥様:乃木静子

奥様:乃木静子 乃木夫妻

乃木夫妻

旧乃木邸と馬小屋

旧乃木邸は明治の陸軍の重鎮で日清・日露戦争などで戦い、学習院院長であった乃木希典大将と妻の静子が、大正元年(1912)9月に、明治天皇に殉じて自刃するまでここに住んでいた屋敷です。

明治12年(1879)にこの地に屋敷を買って移り住み、明治22年には、煉瓦造の馬小屋を建て。母屋は明治35年に竣工。乃木希典の遺言で、邸宅地は東京市に寄贈され、大正2年に公園となり現在は港区が管理しています。

現在の旧乃木邸

現在の旧乃木邸 当時の乃木邸

当時の乃木邸 厩(うまや)

厩(うまや) ご殉死後の厩(寿号と璞号)

ご殉死後の厩(寿号と璞号)

東京都港区指定文化財 有形文化財

旧乃木邸及び馬小屋

地下鉄千代田線・乃木坂駅、徒歩1分

〒107-0052 東京都港区赤坂8-11-32

開園時間:9:00~16:00

休園日:年末・年始

(12月30日~翌年1月3日まで)

乃木将軍の愛馬の碑

昭和の優秀軍馬として第一号「甲功章」を受け、わが国の軍馬史に輝かしいページをつくった「勝山号」のふるさと軽米町には、あまり一般に知られていない、馬産地にふさわしい話題がまだある。日露戦争(明治三十七、八年)のとき、第三軍司令官として功績をあげ、世界に名をとどろかせた乃木希典将軍の愛馬の物語。

将軍は愛馬「雷(いかづち)号」を従えて、台湾駐留に出向いたのにつづき、日露戦争でも労苦をともにした。帰国後、十三歳になった雷号の老後をいたわってやろうと、心ある人への払い下げを考えていた。このことを、静子夫人の実弟が経営する新聞社に勤めていた軽米町高家出身の菅波男、同町外川目出身の浅水又次郎が伝え聞いて、郷里へ連絡したところ、町の有力者である内沢辰之助が飼育することになる。

東京の乃木邸は本屋より、赤レンガ造りのきゅう舎がりっぱだといわれたほど、将軍は馬をかわいがったことで知られる。内沢の代理で荒川松之助が、雷号を受け取りに上京すると、将軍は不在だったが、上野駅を発車する直前、将軍がかけつけ、荒川に「雷号をいたわってくれよ」とことばをかけ、貨車の戸をあけ、雷号の鼻をなでて別れを惜しんだという。

乃木将軍の愛馬・雷(いかづち)号

乃木将軍の愛馬・雷(いかづち)号 乃木将軍 愛馬の碑

乃木将軍 愛馬の碑

内沢はその後、年に一度は上京し、将軍に雷号の生活状態を報告した。将軍から「為雷号記念」「内沢氏に贈る乃木希典」と署名した記念の写真や直筆の雷号の血統証書など受けている。

雷号は北海道の七江農場産、体高四尺八寸(一四五メートル)の名馬。内沢は雷号の血を継ぐすぐれた馬の繁殖に乗り出す。村内から種付けの希望が絶えず、二百五十頭の子が生まれたという。内沢家での生活を十五年続けた雷号は大正五年(一九一六)十月、二十八歳で死亡した。人間に例えると百歳の長寿に当たるという。

時は移り、戦時中の昭和十八年(一九四三)、東京の有名出版社が乃木将軍の伝記の出版を計画、その資料収集に町の人たちが協力した。これがきっかけとなり、町の有力者工藤寿、内沢吉五郎らが発起人となって雷号の記念碑の建立を進める。

柱石は車門地内の道路工事現場から自然石を、台石も瀬月内川の川原から見つけ出した。高さ二メートルの碑で、「乃木将軍愛馬雷号の墓」の碑銘は、将軍が学習院院長の時代に、同院教授をつとめてとくに親しかった小笠原長生(旧子爵)が書いている。終戦後の二十年十月下旬に完成したが、八月十五日から米軍が進駐してきたため、関係者にかかわり合いが起きないよう、建立月日を五月二十一日に刻み直したという。

同町の民俗資料館には、乃木家の家紋を染めぬいた雷号の油単(馬服)、胴締め(馬帯)、轡(くつわ)と写真。また同町上舘の鶴飼牧場(鶴飼清四経営)で生まれた勝山号(江刺市。伊藤信三郎氏が買い取って飼育、四歳のとき軍馬に買い上げられる)の資料なども大切に保存されている。(いわての競馬史より)