【二次会での熱弁】究極の活性化は「せんとう」にあり?

話は、2006年4月8日の二次会に戻ります。私の熱弁は、外山の活性化についてさらに熱を帯びていきました。「外山の過去は、日本の威信をかけたプロジェクトの歴史でした。ですが、実は外山を含む薮川地区の未来を真剣に考えた人たちもいたんです」

私がそう切り出すと、玄一郎氏が興味を示しました。「1971年(昭和46年)に発表された薮川地区への遷都計画がもし現実になっていたら、これこそが究極の活性化の姿だったでしょう!」私は熱弁を振るいましたが、玄一郎氏は「薮川にせんとう計画?があったの」と、私の話に疑問符を投げかけます。(あれ? 兄である伊藤東雄氏の人生が奈落の底に落ちるきっかけになった出来事なのに、玄一郎氏はご存じないの?)

一瞬戸惑いつつも、「あったんですよ。薮川を遷都の場所として指定した、早稲田大学の戸沼先生が……」と言いかけると、玄一郎氏はさらに尋ねました。「薮川でせんとうとは?聞いたことが無かったが、どこに作る計画だったの?」

「遷都ですから、岩洞湖(がんどうこ)周辺と言うか、薮川地区全体が対象でした」「え、そんなに巨大なスーパー銭湯を!? それはすごい計画だ!!」「スーパー銭湯?……」私と妻と葛西氏の3人は、思わず顔を見合わせ、堰を切ったように笑い出しました。

【致命的な勘違い】スーパー銭湯 vs 首都移転のバトル勃発

玄一郎氏の頭の中 1

玄一郎氏の頭の中 1 玄一郎氏の頭の中 2

玄一郎氏の頭の中 2

「お風呂屋さんの銭湯ではなく、首都を移す『遷都』です!日本の首都を東京から薮川地区に移転する、という壮大な話ですよ!」「ああ、首都移転の『遷都(せんと)』のことね。『せんとう、せんとう』って繰り返すから、てっきり今流行りの巨大スーパー銭湯を建てるのかと。いやぁ、焦ったよ!首都移転の遷都ね!」

この致命的な勘違いに、一同の笑いが再び起こります。私は、外御料牧場のことを調べるために国立国会図書館へ行ったついでに、薮川が舞台になったこの遷都論についても調べていました。本棚から資料を取り出し、玄一郎氏と詳しいことは話していなかった妻の早知子に改めて『21世紀遷都論(北上京遷都)』の説明を始めました。

究極の未来予想図 幻の「21世紀遷都論」

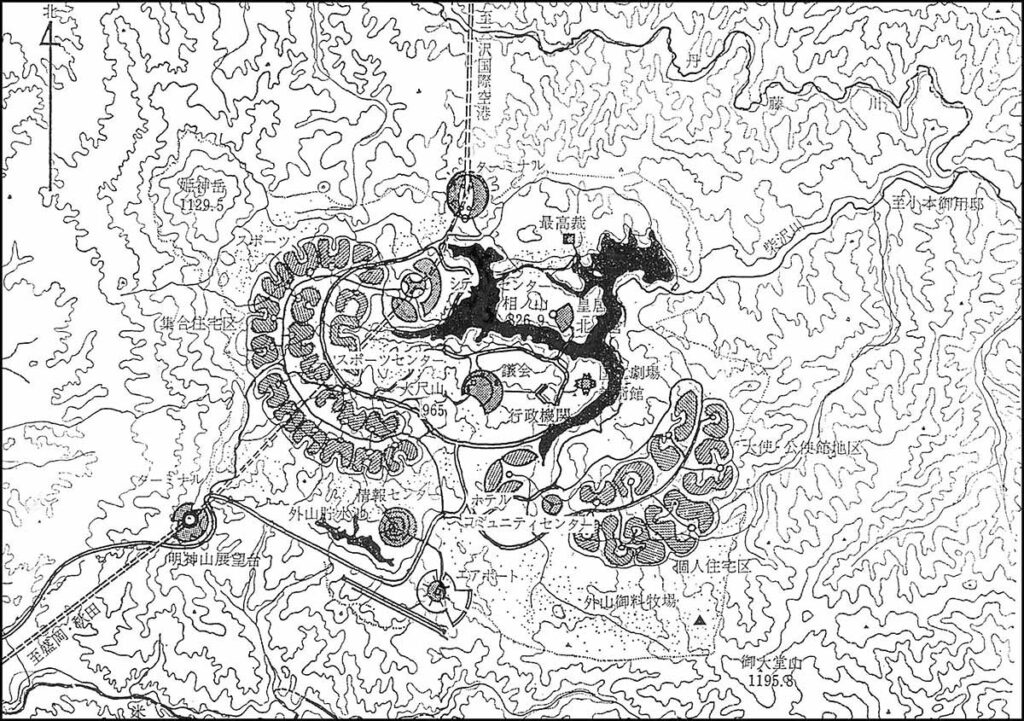

1971年(昭和46年)、早稲田大学の「二十一世紀の日本研究会」が発表した『21世紀遷都論≪北上(ほくじょう・きたかみ)京遷都≫』は、同年4月に総理府主催のコンペティションで総理大臣賞を受賞しています。この遷都を想定した場所こそが、薮川地区の岩洞湖周辺でした。

私はその予想図を見せながら説明を続けました。これは、今から(当時2006年)35年も前に考えられた論文ですが、その内容は周到に練り上げられており、今でも十分に通用するほどの未来予想図でした。(2025年からだと54年前)日本の首都移転という壮大な計画は、決して夢物語ではなく、現実的な可能性を秘めていると思える内容だったのです。

論文では、東京に一極集中している国の中枢機能(国会、省庁、最高裁など)や政治・経済・企業の機能の移転を提案していました。同時に、当時の日本が抱え始めていた人口密集の弊害や、都市部の気温が周囲の郊外に比べて高温になるヒートアイランド現象といった問題点も、すでにこの時点で予想されていました。薮川は、これらの問題を解決しうる理想の地として提唱されていたことを説明しました。

復活の御料牧場と未来地図の謎

「21世紀遷都論」に描かれた未来都市の構想を説明していた時のことでした。広げられた地図は、近未来の日本の中心を描いた壮大な設計図です。「ここに皇居があって、裁判所や国会議事堂が移設される計画で……そして、ここに外山御料牧場があるんです。あれ?…」

早稲田大学

早稲田大学 謎の外山御料牧場

謎の外山御料牧場

その名を読み上げた瞬間、私の胸に強い違和感が走りました。国立国会図書館で、この未来地図を初めて見たときには何も感じなかったのに、なぜ今、こんなにも引っかかるのだろう。改めて冷静になって地図の記載をたどると、一つの奇妙な事実に気づきました。「これは、未来の地図のはずだ。なのに……」心の中で呟きました。

地図に描かれていた「外山御料牧場」は、大正11年(1922年)に閉場され、すでに歴史から消えた施設だったのです。存在しない、過去の施設が、なぜ21世紀の未来図に、復活したかのように描かれているのか?しかも、驚くべきことに、地図が示していた位置は、かつて御料牧場の事務所があったとされる「蛇塚」というピンポイントの場所と一致していました。つまり、単に名前が載っているだけでなく、「同じ場所での復活」が構想されていた、と読めるのです。

この事実に、私は背筋が寒くなるような感覚を覚えました。「これ未来地図だよね?」と葛西氏に問うと、「コピーを取ってきたのは中村さんですよ」とまるで他人事のような返事が返ってきました。私は、この未来地図の違和感を伝えました。「………」

外山に御料牧場が存在したという歴史的事実自体、今ではほとんど知られていません。ましてや、その詳細な事務所の場所(蛇塚)まで把握している人は、私が知る限り外山で生まれ育った三浦先生以外知りません。それなのに、この壮大な遷都論を構想した早稲田大学の戸沼教授は、どこから、このディープな情報を導き出したのでしょうか?

構想が発表された時点では、まだ御料牧場の詳細な歴史をまとめた『外山開牧百年史』さえ存在していませんでした。大正時代の古い地図に記載があったにしても、当時まだ存在しなかった「岩洞湖」の場所を、かつての牧場跡地として認識していたのだろうか?

遷都論の文書には、御料牧場についての直接的な言及はありません。しかし、御料牧場が今も昔も皇室にとって重要な機関であることに変わりはありません。ひょっとすると、構想者は、この地の「過去の重要性」を意図的に知った上で、「皇室を薮川地区にお迎えする」という未来の計画に組み込んだのではないか?

「卵が先か、鶏が先か」。答えが出るはずもなく。地図に描かれた未来の姿が、歴史の奥底に眠っていた事実を呼び起こしたのか。それとも、歴史の深い知識が、未来の構想を導いたのか。歴史と未来、そして隠された意図が交錯するこの不思議な感覚は、まるで壮大なSF小説のテーマのように、私の中でいつまでも静かに響き続けていました。