忘れ物と外山への熱き夢

桜満開の三里塚を後にして:牧場談義と「破天荒」一族

三里塚の桜を後に伊藤玄一郎氏と葛西氏を乗せた車は、茨城県古河市にある私の自宅へとひた走っていました。約2時間半の道のり、話題は尽きることなく、御料牧場の歴史や裏話で大いに盛り上がりました。

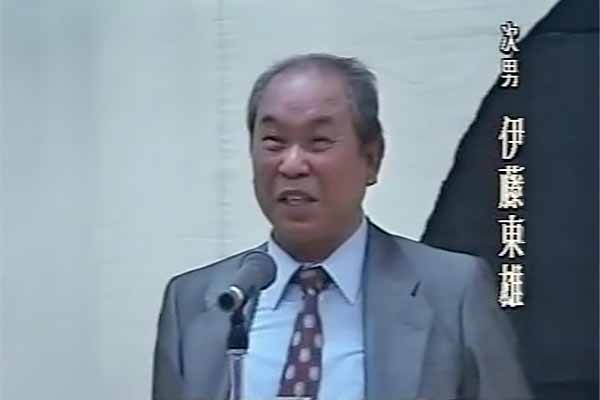

自宅に到着し、玄一郎氏を妻と義父にご紹介。私たちは、兄にあたる伊藤東雄(とうゆう)氏と家族ぐるみのお付き合いだったので、妻も義父も「あの破天荒な伊藤一族の弟さんに会える!」と、楽しみにしていました。特に義父 宗次(昭和9年生まれ)は、同い年の東雄氏のパワフルな活動ぶりに感銘を受けており、玄一郎氏には興味津々の様子でした。

特製焼肉テーブルで乾杯!パラグアイの壮絶ワイルドライフ

まずは玄一郎氏にお風呂で今日の汗を流していただき、いよいよ夕食の焼肉パーティーです!我が家のダイニングの座卓テーブルは一味違います。なんと、中央をくり抜いて炭火用のコンロを収納できるように私が改造した「特別仕様」。ビールで乾杯し、今日の出来事を妻に報告しつつ、肉を焼き始めました。

国道沿いの仮住居 (1968)

国道沿いの仮住居 (1968)

玄一郎氏から飛び出したのは、かつて暮らした岩手・外山での生活から、遠くパラグアイへ移住してからの話。その開拓生活は、熱帯の原生林を切り開き進んでいく。猟銃と野生動物との闘い。まさに映画も顔負けのアドベンチャー・ワイルド!

日本では想像もつかないような壮絶なサバイバル体験談に、義父も妻も葛西氏も、「へぇ〜!」と口を半開きにして聞き入っていました。「そう考えると、極寒の外山での開拓も、ある意味アドベンチャーだよな」肉を頬張りながら、私はそんなことを考えていました。

「忘れ物癖」の原点が判明!? 母に怒られた「悲しい帽子」事件

ここで、玄一郎氏からパラグアイへ旅立った時の事を話し始めました。横浜港で伊藤家を見送っていた私自身の幼い頃の記憶が蘇ります。当時4歳の私は、横浜港で船から舞う紙テープの光景を見ていたのですが、その記憶が強烈なのは、他でもない私自身に降りかかった「悲劇」のせいです。

アルゼンチナ丸で横浜を出航する 勇雄家族

アルゼンチナ丸で横浜を出航する 勇雄家族 交錯するテープと歓呼の嵐の中、静かに岸を離れる

交錯するテープと歓呼の嵐の中、静かに岸を離れる

貧しかった我が家。この日のために母が新調してくれたよそ行きの帽子を、人混みの中で失くしてしまい、こっぴどく怒られたのです。悲しくて、怖かった……。

このエピソードを聞いた妻は、「ふ~ん、なるほどねぇ!大切な物をどこかに忘れたり、落としたりする前科(記念日のプレゼント、傘、財布、時計etc)は、この時からだったのね?」と、長年の謎が解けたとばかりに深く納得していました。私自身の「忘れ物癖のルーツ」が判明した瞬間でした。

酔いに任せた大予言:外山は「てんこ盛り」で楽勝活性化!

夜9時過ぎ、一次会は終了。ご機嫌な義父は就寝し、私たちは洋間に移って二次会を開始しました。ここからは、私のライフワークである外山の歴史についての熱弁タイムです。三浦先生の「百年史」を追いかけ、私が調査で突き止めた外山の歴史的事実を玄一郎氏に説明しました。

- 第一次産業発祥の地

- 東北初の獣医学校が設立された場所

- 短角牛発祥の地

- 皇室の御料牧場があった場所

- 外山節が生まれた場所

- 高原詩人・伊藤勇雄だけでなく、内務官僚だった詩人・佐伯郁朗や、宮沢賢治も作品を残している場所。

- 地元住民にとっては諸悪の根源とされ、誰も訪れることはないものの、県立自然公園に指定され、妻も太鼓判を押すほどの絶景ポイント(町村、岩洞、外山)が四季を通じて整っている。

外山は「てんこ盛り」で楽勝活性化!

外山は「てんこ盛り」で楽勝活性化! 酔いに任せた大予言

酔いに任せた大予言

「これといった名物や歴史遺産は、残念ながらうちにはございません!」 という地域でも、その土地特有の気候や環境を「これでもか!」とフル活用し、「え、そんな手があったの?」 と思わせるような、創意工夫の嵐を巻き起こして見事、地域を盛り上げた勝ち組の市町村がある。

その一方でちょっと残念な結果に終わってしまった場所も数多くある中、「外山は情報が世に出ていなかっただけ!これだけ“てんこ盛り”の要素があれば、活性化なんて楽勝! むしろ、なんで今までできなかったのかが不思議だ!」

お酒と、この「歴史的スクープ」に酔いしれた私は、「外山の発展は間違いなく成功する!」と確信していました。

過去の苦難が影を落とす。葛西氏の心配

すると後輩の葛西氏が、過去を案じるように静かに呟きました。「本当に、今回は上手くいってほしいと思ってます。でも、また中村さんひとりだけになって、大変な思いをしなければいいですけど……」その言葉は、これまで私が経験してきた劇団創設時の苦い記憶と、続く人生の苦難をすべて示唆していました。

そもそも劇団を立ち上げたのは、「どうしても自分たちの演劇をやりたい」と仲間たちが私のところに集まり、周囲の熱気に乗せられる形で創設する羽目になったのですが、問題はその後でした。

若い時の演劇への熱意は、本当に「はしか」のようなもの。社会生活の厳しさと両立の難しさを目の当たりにすると、熱が冷めるように一人減り、二人減り……。気がつけば、尻拭いをするのはいつも私一人で、多大な苦労を背負い込むことになったのです。結果、岩手で立ち上げた最初の劇団は休団へと追い込まれました。

苦難は劇団だけではありませんでした。結婚後の仕事の面でも、勤めていた会社で部署の売上業績を飛躍的に伸ばしたにも関わらず、バブル崩壊による他の部署の業績悪化を受け、会社の倒産を回避するため8営業部のうち2部署を残して閉鎖。私は突然、失業することになりました。

その後の、舞台製作会社に就職。社長と私の2名体制の会社でしたが興行は順調だったにも関わらず、地下鉄サリン事件の影響で劇場の客足が激減し、会社はまたしても倒産。さらに朗読劇での大赤字も経験しました。

「未来は自分で切り開く」の精神で進んでも、人生の節目節目で、予期せぬ大きな波に翻弄され続けてきたのです。馬鹿真面目ゆえ、途中で投げ出すことも出来ず、その都度、妻には本当に迷惑と苦労ばかりかけてしまいました。思えば幼い頃から、何度もどん底に突き落とされ、その都度、歯を食いしばって立ち上がることを繰り返す半生でした。

ですが、過去には戻らない。落ち込んで立ち止まっても、やはり腹は減る。「働かざる者食うべからず」。生きていれば何でもできる。伊藤勇雄氏ではないが「夢なくして何の人生ぞ」という精神が、この長い道のりで自然と養われていたのかもしれません。

――でも、これだけ“てんこ盛り”なんだから今回は大丈夫でしょう。そう言い聞かせた私は、またしても何の根拠もない、いつもの楽天的?な自分自身がいました。

現実の壁:「か」の字もない活性化と「伝える」ことの難しさ

しかし、人生は甘くありません。葛西氏の予想は的中し、私の「大予言」は、今現在(2025年)に至るまで見事に外れ続けています。活性化の「か」の字すら見えないのが現状です。地域活性化というものが、いかに生易しいものではないか、身をもって知ることになったのです。

当時の私は知る由もありませんでした。この重大すぎる歴史的事実を、三浦先生亡き後、日本で私一人しか知らないという現実の重さを。地元住民ですら知らされていない歴史。資料も年表もない状態で、全く知識のない人に「外山って実はすごいんです!」と熱意だけで伝えることが、まさかこんなに時間がかかり、何も動かないとは…。「情報が重すぎる」という、前代未聞の壁にぶつかっていたのです。