ルーツをたどる旅がくれた、思いがけない出会い

千葉県の下総御料牧場を訪ねる旅は、思いがけない出会いと発見に満ちたものでした。記念館を出てすぐの料理屋で開かれた懇親会には、20人ほどの人が集まっていました。御料牧場の場長だった新山莊輔氏のご親族をはじめ、当時牧場で働いていた人たちの子孫など、私にとって初めて会う人たちばかりです。

新島新吾氏の司会で、新山莊輔氏のひ孫にあたる新山昭輔氏が乾杯の音頭をとり、いよいよ宴会がスタート。初めて参加した私たちのために、新島氏が「今日は珍しい方がいらしているので、順番に自己紹介をお願いします」と声をかけてくれました。

新山場長の子孫

新山場長の子孫 新山壮輔の銅像の前にて地元住人と親族

新山壮輔の銅像の前にて地元住人と親族

遠く離れた岩手と千葉を結ぶ、縁の物語

自己紹介が進み、いよいよ私の番です。新島さんから「この方は、3番目に開牧した岩手の外山御料牧場で働いていた牧夫の子孫、中村さんです」と紹介を受け、私は皆さんに外山と下総のつながり、そして私自身のことをお話ししました。

外山御料牧場は、その歴史が残されていません。その謎を解き明かすために、私は三里塚記念館を訪ね、新島さんと出会いました。そして、銅像再建の記念式典に呼んでいただき、今回はこの懇親会にまで参加させてもらえたことへの感謝を伝えました。

さらに、今回はるばる南米パラグアイから帰国していた伊藤玄一郎氏と、私の後輩で一緒に外山の歴史を調べている葛西剛氏を紹介。会場はあっという間に「外山ネットワーク博覧会」のような雰囲気に包まれました。

世代を超えて受け継がれる物語

歓談が始まると、私は新山場長のご親族である新山昭輔さんのもとへ向かい、「新山場長には、曽祖父と曾曾祖父が外山御料牧場で大変お世話になったと思います」と伝えました。そして、持参した『外山開牧百年史』のコピーを渡しました。すると、昭輔さんは外山について次々と質問をしてきました。

標高が高く、本州で最も寒い場所であること。戦後食料確保のために入植したものの、度重なる冷害で「日本のチベット」と呼ばれたほど貧しい村だったこと…。私は知っていることをすべてお話ししました。

外山の子供たち

外山の子供たち

宴を彩る「外山節」

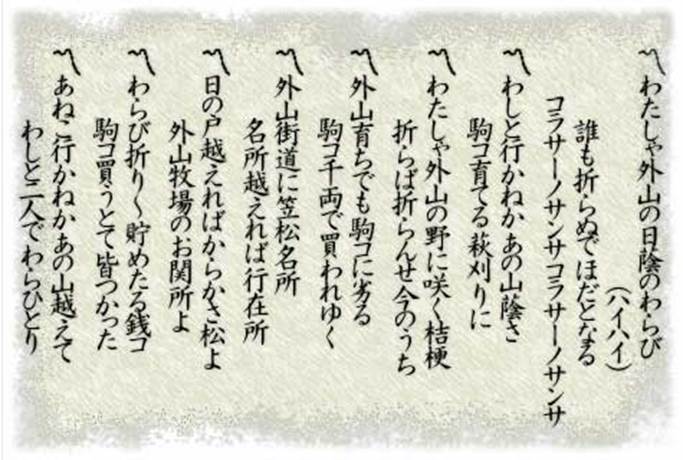

そんな中、新島さんから、下総や北海道の新冠の牧場にはない外山特有の文化として、草刈り唄である「外山節」が生まれたという話が出ました。「外山節?どんな歌なんですか?歌って聞かせてください」

昭輔さんのまさかのリクエストに、内心「え?…歌ったことないんですけど」と戸惑いました。外山節はいつも達人級のお年寄りが歌うのを聞いているだけで、自分自身で歌ったことなど一度もありません。

戸惑いながらも、「では、一番だけ」と、思い切って歌い始めました。幼い頃から聞いていたおかげか、不思議と歌うことができました。すると、隣にいた玄一郎さんが懐かしそうに手拍子をしてくれ、周りの皆さんも温かい手拍子で応えてくれました。

歌い終わると、牧夫の子孫の方が私に話しかけてくれました。「この歌、うちのじいさんや父もよく歌っていたけど、題名が分からなかったんだ。花見の時にも歌っていたな。外山節っていうのか……」

外山節

外山節 草刈作業の銅像(青森・廣澤牧場)

草刈作業の銅像(青森・廣澤牧場)

桜に隠された意味

なんと、外山節が下総御料牧場でも歌われていたというのです。レコードができたのは昭和に入ってから。それ以前より外山節が歌われていた?おそらく、下総の牧場関係者が外山に来たときにこの歌を覚えて持ち帰ったか、新山場長が伝えたのかもしれない。遠く離れた岩手と千葉を結ぶロマンに、私は胸を熱くしました。

この歌が花見で歌われていたという話から、御料牧場の桜の話題になりました。かつて御料牧場は一般公開され、多くの人がお花見を楽しんでいたそうです。以前、新島さんから新山場長が桜を植えた理由を聞いていたので、私は外山の桜のエピソードを皆さんに話しました。

寒冷地の外山には山桜が植えられていました。私が生まれる頃には食糧開拓のため切り倒されてしまいましたが、かつては道路の両側に、山桜と李(すもも)の並木が続いていたそうです。なぜ、桜だったのだろう。

その問いに、一人の牧夫の子孫の方が口を開きました。「じいさんから聞いた話だけど、桜を植えたのは、開花の時期になると馬も発情するからだと聞いていたよ」

桜の開花時期は年によって変わります。馬の発情時期と桜の開花時期が同じなら管理がしやすい、という説に、なるほど、桜と馬の因果関係は実際にどうかわからないが、私は現実味があると思いました。北海道の新冠御料牧場はどうだったのだろうか……そんなことを考えていると、楽しい懇親会も終わりの時間になりました。

来年も桜が満開の時期に再会することを約束し、「また来年お会いしましょう」という言葉で締めくくられ会場を後にし、二人を車に乗せ茨城県古河市の自宅に向かいました。

根木名のお花見風景

根木名のお花見風景 根木名厩舎と桜

根木名厩舎と桜

◎三里塚の桜と荘輔(成田市史研究 30号 発行:成田市教育委員会より抜粋)

牧場にとって樹木の植樹は極めて重要な仕事であり、防風・建材・燃料・家畜の日除け等が目的である。明治九年から明治十八年にかけて松・梅・杉・榛・栃等混淆林として百万本の植樹が行われた。然し桜が特別意識されたのではなく、明治二十六年調査の桜の植樹は三千七十五本でそれ以前の総本数は約五千本、明治三十三年に三百本、この時点でも桜は約八千三百七十五本であった。その後も百単位の本数を植えてはいる。荘輔が観賞木として桜の植樹をする様になったのは大正二年以降のことである。

三里塚は「花と牧場の三里塚」と謳われ有名になった。この「花」とは牧場の桜である。この件について、春雄氏はある日、父荘輔に「なぜ牧場に桜を植えられたのですか」と質問したことがある。その問答の内容がユニークなので述べておく。

荘輔はこのように考えたのだという。「世の中の金持ち連中が全く牧畜に関心がない。桜を植えればこれを見に来て牧場とはこんなものかと段々関心を持ってくれるだろう。」この結果は言うまでもない。金持ち連中のみならず一般の人々にまで広く牧場への関心を高めることとなったのである。

根木名厩舎と桜

根木名厩舎と桜 購入したトラクターを試運転する職員

購入したトラクターを試運転する職員