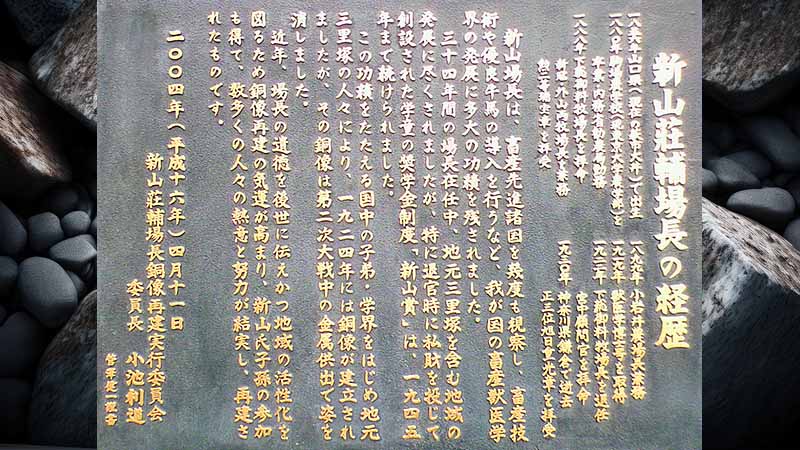

新山荘輔氏銅像台座移転銅像再建除幕式

下総御料牧場第5代場長 新山荘輔博士銅像再建について

三里塚地区は御料牧場開場以来、日本獣医学発祥の地、競走馬の生産地、さらには農耕小家畜も含めて大規模農場経営の日本の先進的役割を果たしてきた歴史ある地域です。

特に、第5代場長新山荘輔氏は、牧場隣接地区住民との交流に意を尽くされ、特に「教育の重要性」については、地域住民にその重要性を機会あるごとに語られるとともに、私財を投じて勉学に励む児童・生徒を励ますため「新山賞」を設けてその努力顕著な児童・生徒を顕彰されました。この賞は第2次世界大戦末期まで歴代場長に継承されてきました。

大正・昭和10年代旧遠山村の学校で学ぶ児童・生徒にとってこの「新山賞」は勉学への励みとともに遠山村の教育界の最も価値ある賞として憧れの賞であり、遠山村の教育充実発展のために多大の貢献をされました。

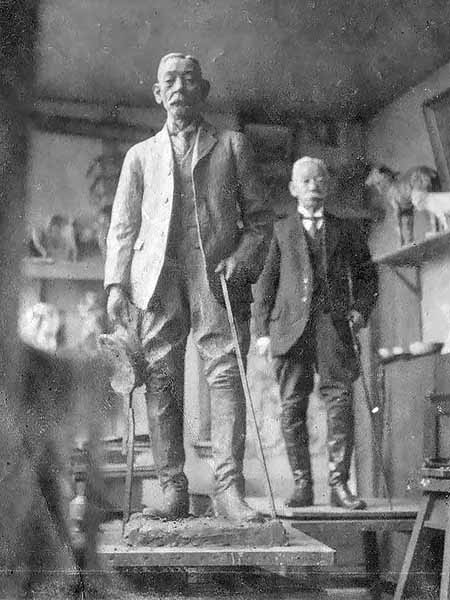

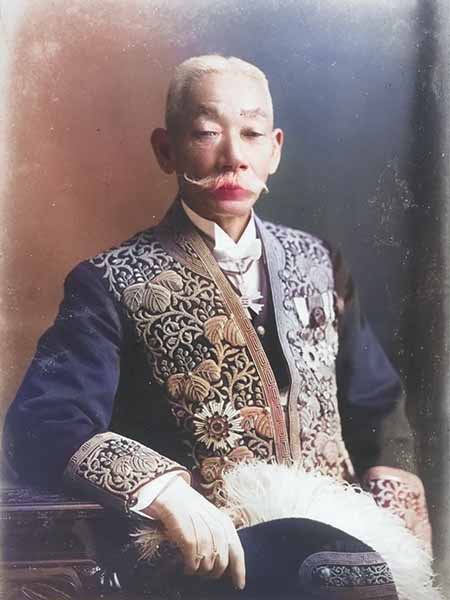

新山 莊輔氏銅像と本人

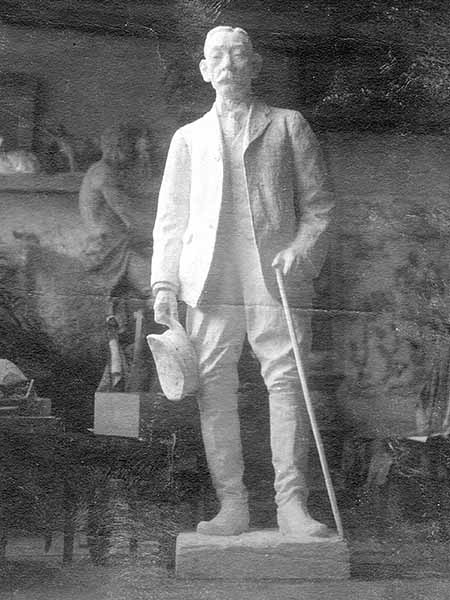

新山 莊輔氏銅像と本人 新山 莊輔氏の銅像(石膏段階)

新山 莊輔氏の銅像(石膏段階) 新山 莊輔氏銅像の前にて

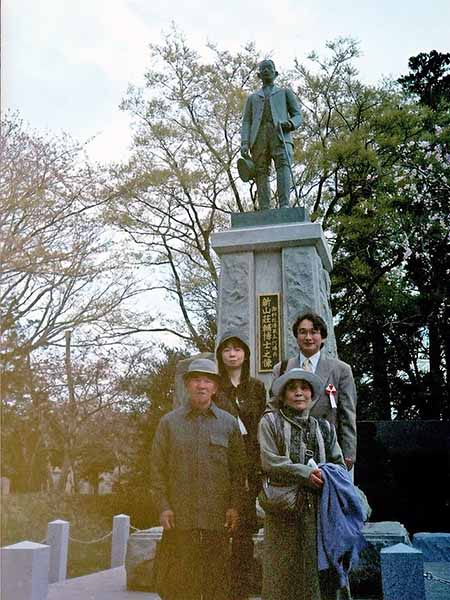

新山 莊輔氏銅像の前にて

その時期に関係者協議の結果総意により、等身大の銅像を建立し偉業をたたえ、後世にその遺徳を伝承すべく現在地に建立されました。不幸にも、第2次世界大戦のための金属類の不足を補う名目で、銅像部分は撤収され兵器の資源として活用されてしまいました。

戦後、新山荘輔場長の遺徳を後世に伝えるべく、何度か関係者で協議を重ね銅像の再建をすべく計画を計ってきましたが、いまだ実現せず台座を残すのみのかたちで今日に至っています。幸いにも、今日台座が現存しておりますので、「国際都市成田」の観光ルートにも指定されている記念公園」内に台座を移築したのち、理解ある関係者のご協力をいただき、銅像を再建し「新山荘輔場長」の遺徳を後世に伝えるとともに、三里塚の歴史を学ぶ生きた教材、また、観光資源充実の面からも台座の移築、銅像の再建を切に願うものであります。

新山荘輔氏銅像再建除幕式

2004年(平成16年)4月11日――桜が満開に咲き誇る千葉県成田市三里塚。春の光に包まれる中、新山荘輔氏の銅像再建除幕式が行われました。私は実行委員会の一員として参列するため、家族(妻・早知子、母・ふく、義父・宗次)を誘い、お花見を兼ねて車で三里塚へ向かいました。

道中、窓の外に流れる春景色を眺めながら、私は母や義父に新山荘輔牧場長について語り続けていました。「外山や小岩井、そして競馬や畜産の発展に…」と話しましたが、母は「へえ、そうなの」と生返事を繰り返すばかりで、どこまで耳に入っているのか分からない様子でした。

式典に出席しなければならない私は、以前に記念館を訪れたことのある妻にお願いし、二人を連れて館内を案内してもらうことにしました。

会場には、新山荘輔牧場長の出身地である長州藩(広島)をはじめ、日本各地から30名以上の親族が集まっており、その光景は圧巻でした。さらに、銅像再建が地元の方々にとって長年の念願であったこともあり、一丸となって来賓の世話をする姿が強く印象に残りました。

式典後、新島新吾氏から荘輔氏の親族を紹介していただきました。進行の都合で十分な時間は取れず、簡単な挨拶しかできませんでしたが、新吾氏から「実行委員会は解散するものの、荘輔氏の偉業を後世に伝えるため、今後は桜の季節に『三里塚桜まつり』として毎年開催することになった」と伺いました。

その日は関東在住の親族も集まり、地元の方々と銅像の清掃を兼ねた懇談会も行われるとのことで、詳しいお話を伺うのは翌年以降の機会にすることになりました。私は「来年お会いしましょう」と約束し、新島氏と別れました。

式典を終えたあと、銅像のそばに掲げられた経歴板を眺めていた母が、突然声を張り上げました。「辰司! ちょっと来てごらん!」振り向くと、母は目を輝かせ、指さしながら興奮気味に言いました。「この人、外山の場長だけじゃなくて、小岩井農場の場長もしていたんだって!」

私も妻も思わず苦笑しました。「だから、さっきから何度も言ってたでしょう」けれど、母の驚きは本物でした。千葉の地で「小岩井農場」という名を目にしたことが、意外性となって心を揺さぶったのでしょう。母らしい反応に触れ、私はあらためて荘輔氏の功績の大きさを思い知らされました。

薮川外山、盛岡市、小岩井農場、畜産、獣医学、そして競馬。荘輔氏が岩手の大地に刻んだ功績は数え切れないほどあります。にもかかわらず、盛岡ではその存在がほとんど語られていません。それは「残念」という言葉では言い尽くせず、私にとっては無念でなりませんでした。

満開の桜が散り始める夕暮れ、私たちは静かに会場を後にしました。ひらひらと舞い落ちる花びらの中、私は心の中で誓いました――「この人の足跡を、決して埋もれさせてはならない」と。

2007年(平成19年)6月 池上先生の本に巡り合い9年目。外山の散らばっていた歴史のジグソーパズルを集めはめ込み歴史の全貌が表に出たことで、依頼主である玉山村村長 工藤久徳氏に最終報告。ですが、2006年(平成18年)1月 玉山村は盛岡市に編入合併で、窓口が盛岡市に変わった事を告げられます。

歴史探索の経緯(続き12-2)へ