夢を追いかけた末の大失敗から学んだ「覚悟と現実」

1998年8月、三浦定夫先生のお宅を後にした私は、心に一つの決意を抱いていました。池上先生の著書を基にした朗読劇を年内に上演する——そんな無謀とも思える挑戦への第一歩を踏み出したのです。準備期間はわずか3ヶ月。赤字は覚悟の上でした。

なぜなら、年間契約を結んでいた出版関係の仕事があり、その収入で補填できると踏んでいたからです。今思えば、あまりにも楽観的すぎました。

12月14日と15日、ヤクルトホールでの公演が決定すると、私は文字通り一人三役、いえ、一人十役の日々が始まりました。企画・構成からキャスティング、スタッフ集め、脚本作成、チラシやパンフレットの制作まで——すべてを一人で抱え込んだのです。かつての劇団仲間たちに声をかけ、協力を仰ぎながら、必死に駆け抜けました。

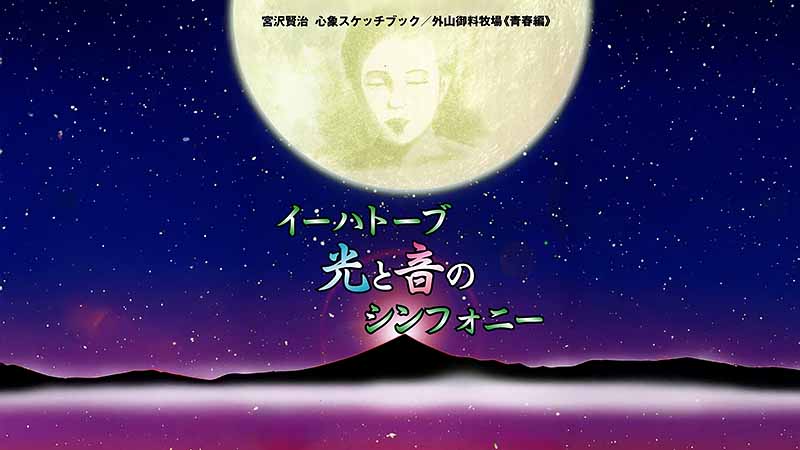

私の胸に宿っていたのは、姫神山から溢れる自然のエネルギーに触発されたインスピレーションでした。姫神の音楽のように、宮沢賢治が姫神山の東にある外山を目指して歩いたという心象風景を朗読劇として表現したい——そんな熱い思いが、疲労を忘れさせてくれていました。

三浦先生からは貴重な百年史の写真をお借りし、池上先生の本を基に脚本を書き上げました。目まぐるしい舞台制作の日々でしたが、夢に向かって走っている充実感がありました。そして迎えた公演当日。舞台は無事に幕を開け、観客からの評価も上々でした。しかし、興行的には予想通りの大失敗。大きな赤字という現実が私を待っていました。

ところが、運命はさらに残酷でした。公演制作に没頭していた最中、年間契約を結んでいた2社から立て続けに「年内で契約打ち切り」の連絡が入ったのです。月刊誌の廃刊と担当編集者の退社による外注削減——まさにトリプルショックでした。新規顧客を見つける時間もなく、赤字はそのまま借金として私の肩に重くのしかかりました。

1999年、新年を迎えても状況は変わりませんでした。借金返済のため、本業に加えて二つの副業を掛け持ちするトリプルワークの日々がスタートしたのです。そんな苦しい生活の中、さらなる悲報が私を襲いました。三浦先生の訃報——あの温かな笑顔で私を支えてくださった先生との永遠の別れでした。

夢を追いかけることの美しさと残酷さ、覚悟と現実のギャップ。この経験から学んだのは、情熱だけでは乗り越えられない現実があるということ、そして同時に、それでも夢を追い続ける価値があるということでした。