2025年1月10日

外山牧場開牧150年に向け渋民の協力者と打ち合わせ。打合せ前に渋民の芋田駒形神社に参拝に行ってきました。以下の文章は、現地の「立て看板(案内板)」より文字お越ししたものになります。

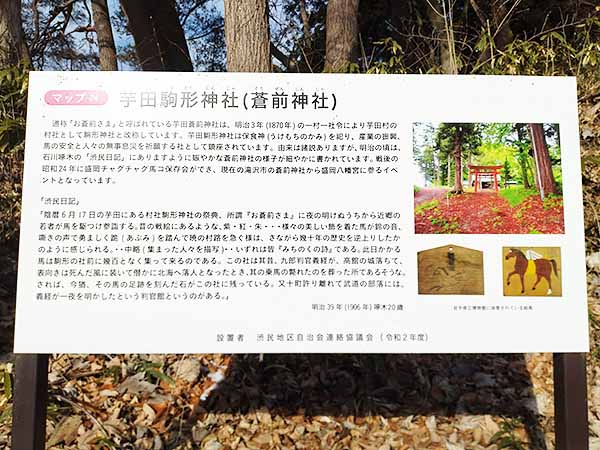

芋田駒形神社(蒼前神社)

通称「お蒼前さま」と呼ばれている芋田蒼前神社は、明治3年(1870年)の一村一社令により芋田村の村社として駒形神社と改称しています。芋田駒形神社は保食神(うけもちのかみ)を祀り、産業の振興、馬の安全と人々の無事息災を祈願する社として鎮座されています。由来は諸説ありますが、明治の頃は、石川啄木の「渋民日記」にありますように賑やかな蒼前神社の様子が細やかに書かれています。戦後の昭和24年に盛岡チャグチャグ馬コ保存会ができ、現在の滝沢市の蒼前神社から盛岡八幡宮に参るイベントとなっています。

渋民日記(石川啄木)

「陰暦6月17日の芋田にある村社駒形神社の祭典、所謂『お蒼前さま』に夜の明けぬうちから近郷の若者が馬を駆つけ参詣する。昔の戦絵にあるような、紫・紅・朱・・・様々の美しい飾を着た馬が鈴の音、嘶きの声で勇ましく跪(あぶみ)を踏んで暁の村路を急ぐ様は、さながら幾十年の歴史を逆上りしたかのように感じられる。・・中略(集まった人々を描写)・・いずれは皆『みちのくの詩』である。此日かかる馬は駒形の社前に幾百となく集って来るのである。この社は其昔、九郎判官義経が、高館の城落ちて、表向きは死んだ風に装いて僣かに北海へ落人となったとき、其の乗馬の斃れたのを葬った所であるそうな。されば、今猶、その馬の足跡を刻んだ石がこの社に残っている。又十町許り離れて武道の部落には、義経が一夜を明かしたという判官館というのがある。」

明治39年(1906年)啄木20歳

設置者渋民地区自治会連絡協議会(令和2年度)