研究者の遺志を継ぐ私の使命とは?

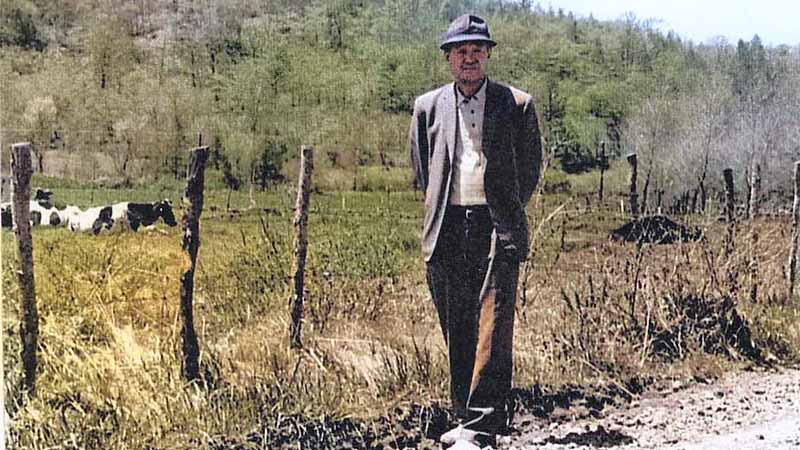

外山開牧百年祭実行委員会の面々

外山開牧百年祭実行委員会の面々

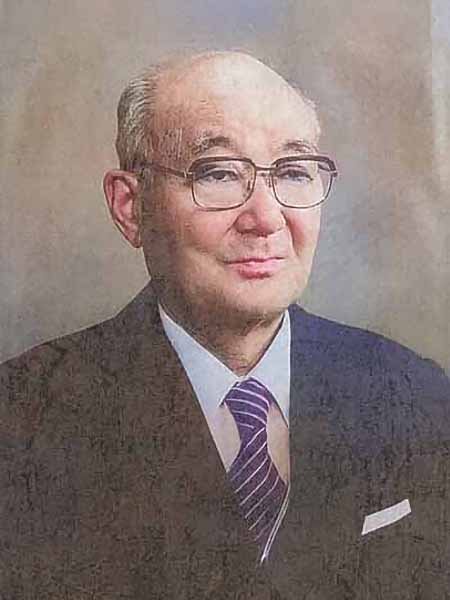

公演の赤字を埋めるため、トリプルワークで毎日を必死に過ごしていた私に、ある日突然ショッキングなニュースが飛び込んできました。2001年5月下旬のことです。三浦定夫先生が4月25日にお亡くなりになったという知らせでした。

頭が真っ白になりました。先生からもっとお話を伺いたいことが山ほどあったのです。外山のこと、御料牧場のこと、疑問に思っていた数々のこと…。でも、もう永遠に聞くことはできません。肝心なことを何一つ聞けないまま、お別れとなってしまったのです。

先生からお借りしていた貴重な写真がありました。公演パンフレットに使用するため、『外山開牧100年史』から借用していた歴史的価値の高い写真です。これを返却しなければなりません。勇気を振り絞って奥様の幸子さんに連絡を取り、葬儀に参列できなかったことをお詫びしました。そして8月の帰省時に弔問させていただきたい旨をお伝えしたのです。

8月、ついに三浦先生のご自宅にお伺いしました。奥様は、先生が亡くなられるまでの経緯や葬儀のこと、そして先生がいかに外山を愛していたかを丁寧にお話しくださいました。特に印象的だったのは、『外山開牧100年史』の編纂当時のエピソードです。

「自分の論文もあるのに、寝る間を惜しんで『外山、外山、外山』と、まるで何かに取り憑かれたように…。体を壊してしまうのではと本当に心配でしたが、まったく聞き入れてくれませんでした」お借りしていた貴重な写真をお返ししようとすると、奥様は予想外の言葉を口にされました。

「これは、あなたが持っていなさい」「へ?……」そして、私が初めて先生を訪問した時のことを話してくださったのです。「あなたが帰った後、主人はとても上機嫌でニコニコしながら鼻歌まで歌っていましたよ。生まれ育った外山が大好きで、いつも気にかけていた外山から、同郷のあなたが訪ねて来たことが本当に嬉しかったんだと思います」

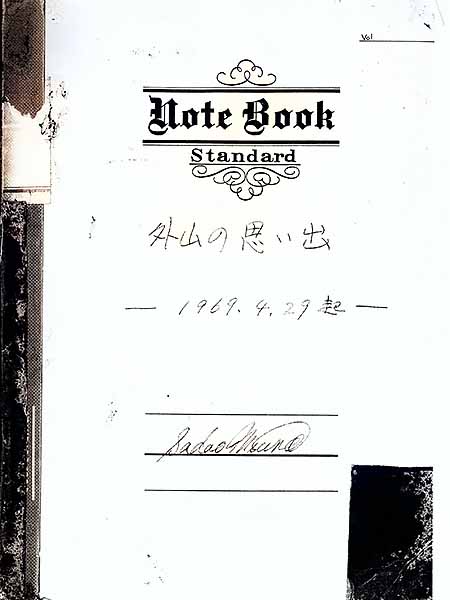

その後、先生の書斎にお招きいただきました。そこには『外山開牧百年史』編纂のために収集された資料の数々、馬に関する専門書籍、そして先生が愛読していた宮沢賢治の本がずらりと並んでいました。そして奥様は、先生が生前書き留めていた「思い出ノート」を差し出してくださいました。「外山の活性化活動にお役立てください」

三浦定夫先生

三浦定夫先生 三浦先生 直筆ノート

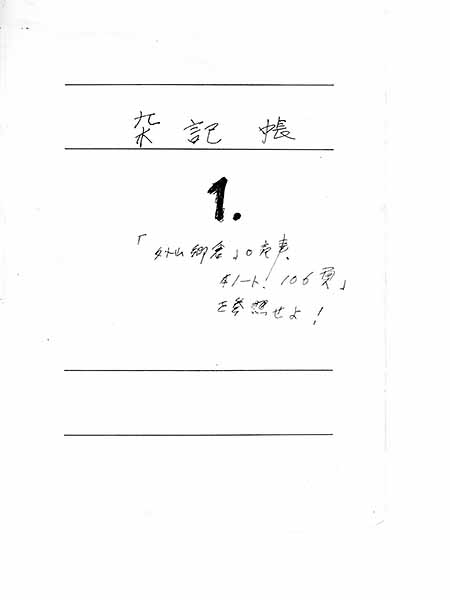

三浦先生 直筆ノート 三浦先生 直筆ノート

三浦先生 直筆ノート

さすがにご遺族の大切な品をお受けするわけにはいきません。コピーを取らせていただくことにして、先生宅を後にしました。後日、そのノートの内容を拝見して驚きました。開牧100年祭に至るまでの経緯が日記のように詳細に記録されていたのです。百年祭後は外山の住民との交流記録、外山関連の新聞記事の切り抜き、池上先生への訪問記録なども丁寧に綴られていました。

そして、その中に衝撃的な一文を発見したのです。「いずれこの開牧史の重要性を理解する者が現れることを祈る」「も、もしかして、私は『カモねぎ』?」この瞬間、私は外山の持つ不思議な魔力に完全に捕らわれてしまったのかもしれません。

三浦先生という貴重な情報源を失い、今後どうすればいいのか途方に暮れました。しかし、改めて『外山開牧百年史』と向き合ったとき、一つの答えが見えてきました。外山の謎を解く手がかりは、すべてこの百年史に記されているはずです。そこに登場する人物、施設、地名を一つ一つ調べ上げ、実際に現地に足を運ぶ。池上先生から教わったフィールドワークの手法を実践しよう。そう決心したのです。

後になって分かったことですが、この『外山開牧史』は私にとって単なる資料以上の存在となりました。道案内人であり、予言書であり、時には水戸黄門の印籠のような役割まで果たしてくれることになるのです。