臼澤みさきが歌う外山節

岩手には、多くの民謡や音楽、芸能が伝承されています。それは、厳しい自然の中で働き、暮らしを営んできた先人たちの喜怒哀楽や祈りの結晶であります。民謡や囃子を耳にすると、なぜか懐かしい気持ちにとらわれることがあります。今を生きる人々のDNAの中に、そうした音の記憶が組み込まれているからなのです。

臼澤みさきは、岩手に生まれ育ち、幼い頃から岩手の民謡にふれてきました。唄うときに目に浮かぶのは、ふるさとの海や里山の風景であるといいます。臼澤の声を聴いた人たちの脳裏には、思い思いの風景が映像を結び、「ふるさとを想う気持ち」が高まります。民謡のこぶしが、さらに望郷の心を震わせます。

外山節の由来

外山節は明治24年に盛岡市薮川外山に宮内省の御料(馬)牧場が発足し、多くの馬が育成されたが、その時の草刈り作業の唄だった。武田忠一郎は星川万多蔵と二人で外山へ出かけ作業員の唄を聞き、横笛をあわせてこれを採譜した(昭和7年)。昭和12年、忠一郎は民謡歌手大西玉子の協力を得て、この元唄を編曲、キングレコードから発売、これが人気を呼んで岩手県を代表する民謡となった。(『東北民謡の父 武田忠一郎伝』黒沢勉による)

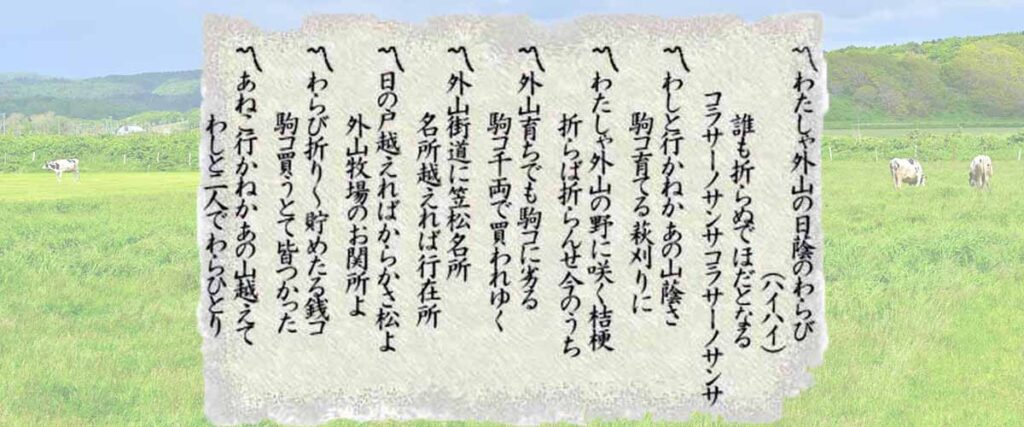

外山御料牧場時代、牧草を刈る為に近隣(渋民、玉山、日の戸、好摩など)の地域から人夫を雇い入れ唄われていた草刈唄。①元祖 正調外山節と②現在歌われている外山節です。

秋の草刈りと外山節

三浦 定夫 (岩手大学教授)「外山開牧百年史」より

「いろいろと思い出を書いているうちに、今に伝わり、そして外山はどこにあるかもわからない人でも知っているものに外山節があります。全国で岩手県を知らない人でも外山節は知っているようです。……」と、吉田久治さんが御料牧場当時の思い出の中に言われた。その外山節が、いったい誰がどの時代につくられたのだろうか。それについて詳しいことは今まで実はよく知られていなかった。

戦後、全国的に普及され出したころ、わたくしは当時、父から聞いたことが一つある。それは御料牧場時代、蛇塚の釜場に住んでいた香森仁太郎さんが良く歌っていたということである。香森さんは御牧場初期の時代に外山に来られた人である。それは明治三十一年十二月となっている。わたしの父は明治四十一年ごろ、下総の御料牧場から外山に転勤してきたわけなので、それ以前のことはもちろん良くわからなかった。

その後、昭和四十八年の暮ごろだったと思う。たまたま、わたくしは民謡風土記という小さなパンフレットの数枚を手に入れることができた。その中に「外山節」というのがあり、つぎの解説が載っていた。

「今の岩手郡玉山村外山高原の林野が皇室の御料牧場となったのは明治二十四年でした。この御料地が開拓されたとき、人夫たちがうたった唄が外山節でした。これは北上原野地方の「萩刈り唄」が元唄だともいわれます。今は故人となりましたが、盛岡市三戸町の床屋、星川万多蔵さんが、玉山村の古老からきいて、これを大西玉子さんに伝え、整調して三味線の伴奏がつけられ、ラヂオにレコードに吹きこまれました。それが全国的に普及したのだといわれます」というのである。

前記の吉田さんに聞いたところでも、だいたいそんなようなことだった。それらからみて、やはりこの唄の起源は御料牧場時代だというのが、おおかたの説とみてよいのではないか。しかし、それ以上の詳しいことはよくわからないわけで、依然、謎に包まれたままであった。

ところが、最近、深沢勘一さんが、せっかく「外山史」を発行しようというのに、「外山節」について何も触れるところがないのは、いかにも片手落ちとなる。なんとかこれを明らかにしたいという執念を燃やされた。その結果、あちこち手をまわされて遂にその由来をつきとめることができたのである。それはだいたい次のような物語りになる。

今、滝沢村の風林に住まれている畑中福太郎さんという老人がいる。この方は若い時代、外山御料牧場につとめられ、その当時の日記をつけられていたというほどの几帳面な方である。その方に深沢さんが、つてを介して外山節のおこりについて聞いてもらった。その結果、ほぼ信ぴょう性のある話をきくことができたというのである。

外山御料牧場が始まったのは明治二十四年来のことであるが、話はその初期の時代にさかのぼる。当時、外山に「きちさん」と「ふゆさん」という二人のあねこ(娘)がいた。深沢さんの言を借りれば、「この二人は共に外山小町といわれるほどの美人で、唄も踊りも話もじょうず、働きもよしという三拍子も四拍子もそろった器量よし」であった。

当時、御料牧場には、秋になると、近郷近在から二、三百人もの人夫たちが手間とりのため、草刈りに集まってきた。「きちさん」や「ふゆさん」の二人も、その人たちの中に交じって働いた。その草刈り作業の中で、この二人に編み出されたのが、そもそもこの外山節だというのである。

もっとも、そのふしのすじは、あちこちから働きにきていた人たちの思い思いの唄の中からとったものかもしれない。先の民謡風土記の解説にあった「北上原野地帯の萩刈り唄が元唄だといわれる」というのも、この辺からきているのであろう。いわばこの外山節は御料牧場開拓時代の野草の中から生まれた唄ということができよう。元のふしも、今の外山節のそれとは多少違っていたようである。歌詞もその後、御料牧場のお役人さんが、あれこれとつくられたということにもなっている。

ところで、これと多少関連もあることなので、少しく外山御料牧場開拓当時の模様をうかがってみる。明治二十四年に、宮内省に買い上げられた外山牧場は文字どおり荒れ果てた姿であった。

この年の七月、調査に来られた主馬頭藤波言忠子の報告書にもみられるように、当時、外山牧場に繋養されていた種牡馬は一として採るべきものなく、速かにその交換が焦眉の急とされ、また、数棟殊っていた事務所、厩舎等の建物も悉く大破腐朽し、一も大修繕を要しないものはないとか、いかにも惨憺たるありさまだった。

いっぽう、同主馬頭による明治三十一年の事業概況書にあるように、外山牧場はすでに十有余年前の創設にかかるものではあったが、数年来、衰退の余波を受けて、なんら経験の徴すべきものなく、ここに事業を開始するのは、ほとんど創業に等しい困難さがあった。これがため、時には思いがけない失策をしたり、あるいは気候の変、あるいは人夫の不足、その他予想しない種々の困難に遭遇すること一再ならずという具合だった。

しかし、この間「牧場長以下、惟々六名の職員をもって、能く百難を排し、耐忍もって今日の成績を挙げたるは実にその勉励の効を見るべきなり」と場員一同の努力を称賛している。これによってみるに、当時の宇津志新介氏以下六名の人たちの悪戦苦斗のほどはとうてい想像もできないほどだったと思う。

荊棘の地を変じて緑野となす業はどこでもそうであろうが、筆舌につくしえない労苦のあることが銘記される。こんな事情からみても、御料牧場以前の荒廃した外山牧場の環境ではとても悠長な唄など生まれ出るふんい気とはなりえなかったのではないかと思われる。

さらに、同主馬頭はいう。創業当時、その過半数が劣悪でほとんど種畜の用に適しなかった馬匹は漸次、淘汰しつくして、今は全く善良な種馬となり、かつ毎年、五〇頭以上の馬を生産売却し、その品位に至っても、初めは一頭平均の競売価格が五十円に満たなかったものが、今はこれに倍するに至った。これは多少、物価上昇の影響がないわけではないが、主として産馬の品位が改善された結果によるものにほかならない。

また耕耘事業においては、荒蕪の原野を開き、その他、牧区の区画を設け、樹木を補植あるいは新植し、堤坊を設け、屋舎を修築し、農具を備える等、回顧すれば、五年以前、ほとんど未墾の原野に等しい荒れ果てた牧野は今や全く面目を一新し、整然たる牧場の体面を具えるに至ったと。

また、当初の経営の方針として、外山の地形上、耕耘を盛んにしてその収穫物により、動物を飼養することは、経済上からもきわめて不利である。そこで、これは種牡馬および洋種の牝馬に要する少量の飼料作物と牧草を耕作する程度にとどめ、他は天然草によることこそ得策であろうとした。

これにより、なるべく天然草に依存し、永遠の牧畜を営むためには、できるだけ広大な地積が必要で、かつなるべく少数の動物を輪牧野飼すると同時に、十分に天然草の保護法を講じなければならないとした。

このような経営方針から、御料牧場においては多数の人夫たちを入れて、野草刈りを盛んに行ない、年々その収穫量の増加をはかったのである。沿革誌によれば、それは当初の明治二十五年にはわずか十五トン程度だったのが、翌二十六年には百十余トン、さらに三十一年から三十四年にかけては、一躍六、七百トンから一千トン余に及ぶという増収を示していた。その後においても同様の方針が続けられたわけである。

これにより当時、多数の人たちが秋の草刈り時期に外山に集まったことがうなずける。「外山節」もこのような環境から、生まれたということにもなるのである。