御料牧場の「御料」とは?

天皇や貴人が使用する物。(衣服・器物・飲食物など)「御料地」「御料所」の略。天皇・院に関する「ため」の意の尊称。他、「御料車」「御料列車」など。

『この牧場は、決して帝室の御娯楽のために設置せられたものではない。実に我が国の牧畜の発達に貢献し、その向上を促進せしめられんがためである』

牧畜のご奨励

- 民間の模範たるには、経済も経営も模範でなければならぬ

- 宮内省の補助を仰いではならぬ

- 所員の俸給・飼料等迄も牛馬の払下げで賄う

- 自ら耕作し、自給自足せよ

- 牧畜に於ける人材の養成をせよ

岩手県に出来た一つの国「外山御料牧場」

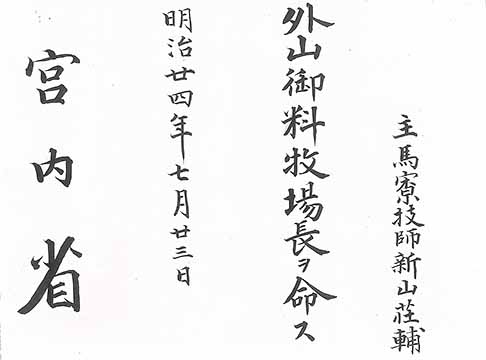

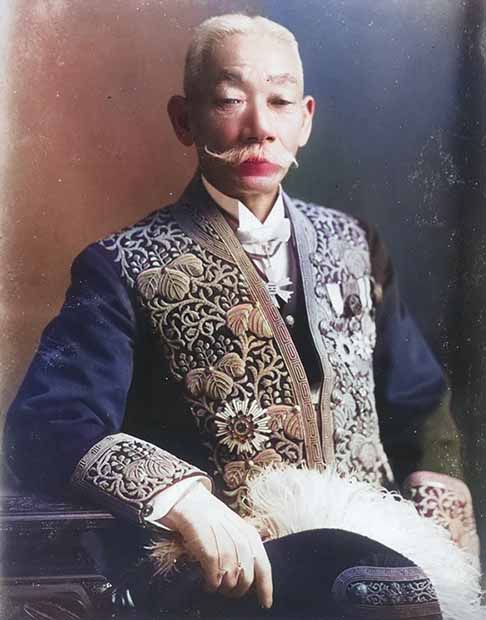

明治23年(1890) 産馬会社が経営していた外山牧場は相互の協調がうまくいかず解体し馬産組合が組織の処分を検討。明治24(1891)外山牧場を産馬改良の模範としてもらいたいという知事宛願書を提出。宮内省主馬頭の子爵藤波言忠が外山に至り従受を完了。

明治24年7月 外山牧場は宮内省主馬寮の所管となり「宮内省外山御料牧場」と改名し、千葉県の下総御料牧場、北海道の新冠御料牧場に次ぐ三番目の御料牧場として誕生。初代場長は下総・新冠の場長をやっていた新山荘輔が兼任しました。

「外山御料牧場」となった時点で、小本街道の道路を除く薮川外山地区だけ皇室が覆いかぶさる形になり、情報・牧場関連施設・第一次開拓移民の住人・住居・学校・日本政府から切り離され宮内省の管轄となります。

例えるなら、東京にある皇居が外山に出来た事になります。日本国でありながら治外法権となり一つの国の誕生を意味します。御料牧場敷地内に関係者以外の一般人は立ち入り禁止。皇室に使える形になった地元住人には守秘義務が課せられました。これが、外山が歴史書から消えた要因の一つです。

成田市の下総や静内町の新冠も同様に守秘義務が課せられましたが、近隣に住んでいる一般の方は、御料牧場と認識しており皇居の中に牧場がある様な感覚だったそうです。外山も様々な書物から「外山御料牧場」名称は出てきますが、何をしているかの詳しい記載はありません。

外山御料牧場(過去と現在)

貴賓館

貴賓館 貴賓館跡地(現在)

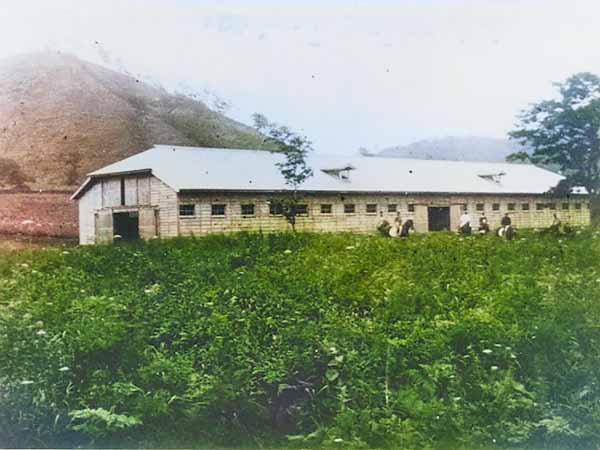

貴賓館跡地(現在) 牧場風景

牧場風景 牧場風景(現在)

牧場風景(現在) 牧場風景

牧場風景 牧場風景(現在)

牧場風景(現在) 牧場風景

牧場風景 牧場風景(現在)

牧場風景(現在)

左一列の写真:提供:三浦定夫氏所蔵

外山御料牧場 年表

●世界及び国内情勢 ◆岩手県情勢 ・外山関連

| 年 数 | 事 象 | 備 考 |

|---|---|---|

| 明治24年 | 外山御料牧場 開設 | 全国3か所のみ ジンギスカンの発祥 3度目の入植 |

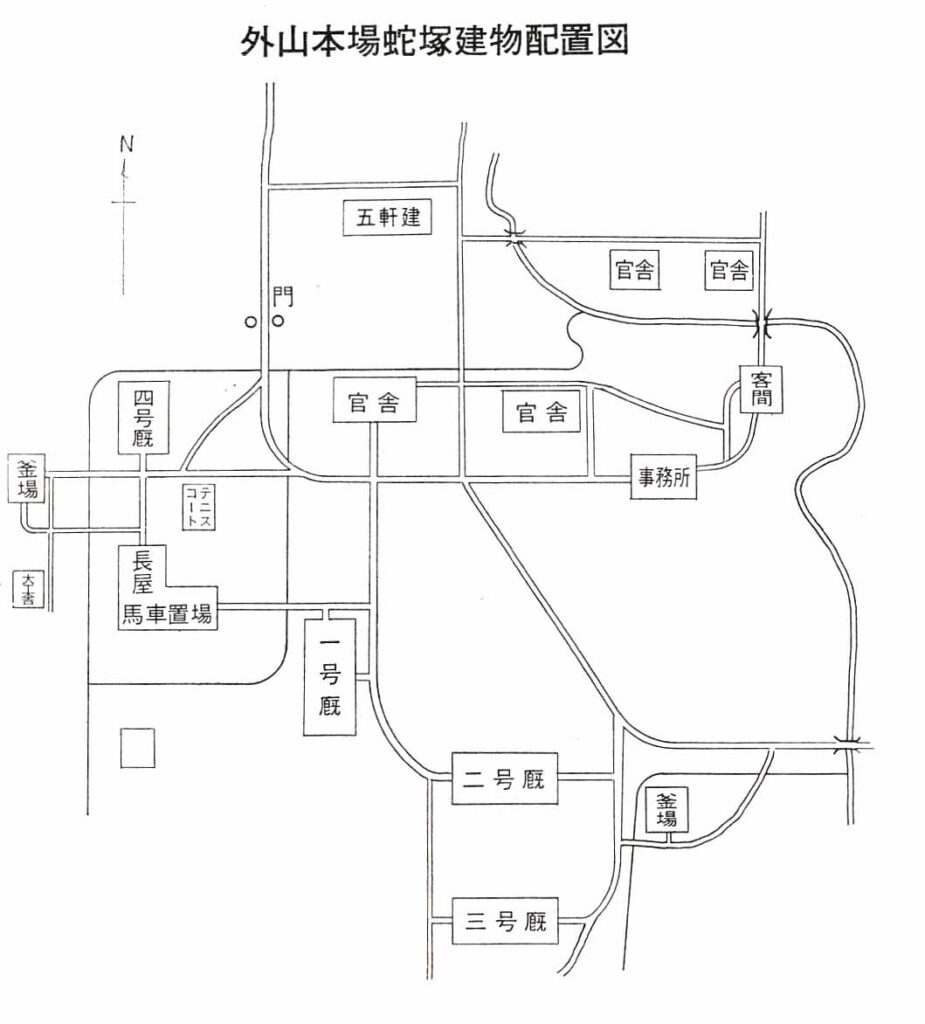

| 明治32年 | 外山の事務所を閉鎖→蛇塚へ移転 | 生活範囲が広がる |

| 明治34年 | 畜牛 廃止 | 世の模範とならない |

| 明治35年 | 電話架設、水道・排水溝の整備 | 牧場管理基盤の整備 |

| 大正05年 | 盛岡市の吉与酒店に派出所を設置 | 牧場・盛岡間の連絡容易に |

| 大正07年 | 蛇塚に白亜の建物を建築 | 西洋建築が外山に |

| 大正11年 | 緊縮政策により外山分場を廃止 |

明治25年から30年の創業第一期では、職員6名で牧場面積約1890ha、耕地面積30ha、雄馬5匹に雌馬100匹の計105匹で運営していた。「外山御料牧場事業ノ概況上申中」には『種々の困難に遭遇せること1にして足らさるも百難を排し耐忍し』と記載されており、外山での生活は想像を絶するものだったと考えられる。

御料牧場(正門)

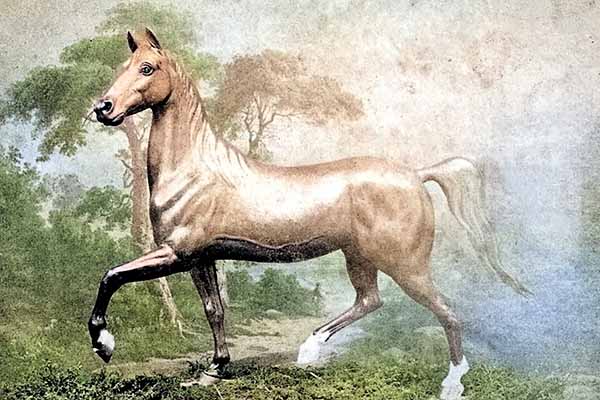

御料牧場(正門) 東宮殿下御呂嘶雲号(木型)明治33年9月 後藤 貞行 造

東宮殿下御呂嘶雲号(木型)明治33年9月 後藤 貞行 造

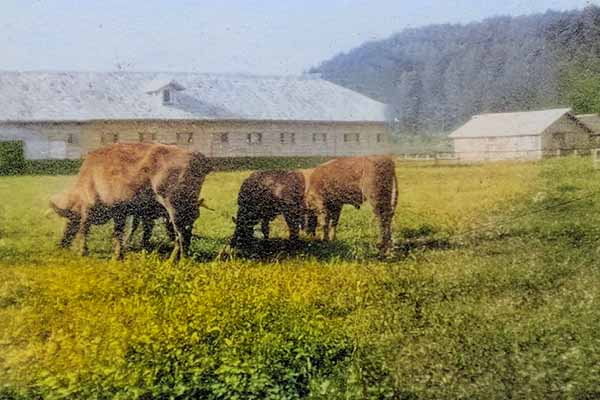

外山御料牧場の役目は、仔馬をつくりある程度の大きさまで育てて売るというものであり、外山牧場時代に行っていた業務と変わりはない。また、宮内省の所管とは言え、海外からの雄馬の買上などに多額の税金が使われていたため、自分たちの食べ物は自分たちで生産するいわゆる自給自足を行っていた。もちろん稲は育たないため野菜や羊を養育して牛乳やバターをつくり、また羊を解体してジンギスカンとして食べていた。

御料牧場(羊の放牧)

御料牧場(羊の放牧) 西洋料理発祥のジンギスカン

西洋料理発祥のジンギスカン

この外山御料牧場におけるジンギスカンという食生活についてのはっきりとした記載はないが、新冠御料牧場と下総御料牧場、外山御料牧場で同時期に同じ施策を取っていたということがある。下総御料牧場の資料からは当時ジンギスカンを食べていたという記述がはっきりと残っており、そこから推測できます。

御料牧場農園耕作の様子

御料牧場農園耕作の様子 御料牧場農園耕作の様子

御料牧場農園耕作の様子

明治34年には、畜牛事業が全国的に進歩し、このまま続けても世の模範とならない、経済上得策でないとして秋に畜牛をすべて売却し、その後の畜牛育成を廃止した。

牧場風景

牧場風景 放牧風景

放牧風景

明治32年には、外山牧場時代から使われていた外山の事務所を閉鎖し蛇塚の方へ移動した。その背景には蛇塚周辺に生息していたニホンオオカミをすべて排除したということがある。それにより今までは外山地区と葉水地区の2ヶ所でしか生活を行えなかったのが、蛇塚周辺へ進出できるようになり、さらに牧場の敷地の利用範囲が広がった。また、蛇塚の事務所と外山の間に電話を架設することで連絡時間の短縮も行った。

牧場場内(蛇塚にて)

牧場場内(蛇塚にて) 駆逐された日本狼

駆逐された日本狼

この時期に、牧場敷地に隣接する官有地約8722haを御料地と交換の末牧場に編入した。これにより総面積が10000haを超え、約10626haとなった。12月には場長以下の従業員の一新も行われた。明治33年は、飼養管理が粗漏で馬が衰弱するという理由から、冬期間の馬の民間預託を廃止。

翌年は、水道・排水溝の整備をおこなった。この創業第二期では上記したように、牧場の様々な事業や活動用地の再検討や事業に必要な施設の整備が行われた。その中でも、電話・水道は盛岡市にも導入されその中でニホンオオカミという現在絶滅してしまった種を排除してしまったというのは、人間的な感覚から言えば恐怖の対象であるから仕方なかったのかもしれないが、非常に残念なことである。

御料牧場は桜の名所、草刈唄は外山だけ

牧場内の桜(下総はソメイヨシノ・新冠は山桜)が開花する時期だけは、一般の方にも開放され多くの人に親しまれていた様です。外山にも山桜が沢山あった(戦後の食糧開拓で伐採)のですが、一般の方に開放していたかは不明です。開放していたとしても盛岡から片道7時間かけ一般の方が歩いて来るとはちょっと考えづらいからです。

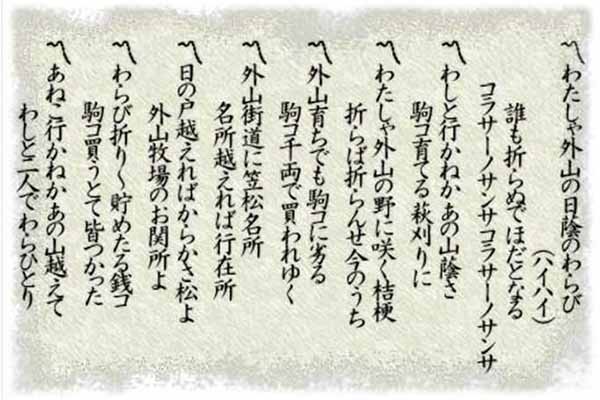

ただ外山だけは、草刈シーズンになると近隣の渋民・玉山・日の戸・上米内から草刈りを行う人夫を雇い入れていました。外山の短い秋の期間に効率よく草を刈るため歌わされたのが外山節のようです。現在歌われている外山節はお座敷用に作り直したものです。

山桜

山桜 草刈歌(外山節)

草刈歌(外山節)

外山以外の御料牧場では草刈唄が生まれなかった訳は、下総と新冠は平坦な牧草地だったので、早くから西洋の草刈り機を導入していたとの事で草刈唄は生れなかったのではないかという事です。標高が高く山間の高原地帯では草刈り機は役に立たない。外山節の草刈唄は独特の地形が関係し生まれた唄になります。

外山牧場の仕事と必要職業

外山ではどの様な仕事があり、住民はどの様な生活をしていたのか?下総・新冠御料牧場の資料、「外山開牧百年史」、外山小学校100年記念誌、住民に語りつがれた漠然とした内容等を統合し導き出された当時の仕事と職業にまとめました。

当時の人口が不明ですがかなりの人員が必要と思われます。また、職業も兼務しており、製造加工品などは、外部発注の可能性がありますが、牧場内では少なくても常時50人~100人の職員が居たと思われます。(自地元住人を除く)

- 馬事:馬の飼育、調教、品種改良、運搬・騎乗用訓練

- 馬車運用:荷物・人員輸送、牧場内外の運搬、駅や市街地との連絡輸送

- 畜産:

- 牛(肉用・乳用・品種改良・革製品原料)

- 羊・ヤギ(肉用・羊毛・乳製品)

- 豚(肉用・加工品:ハム・ソーセージ)※外山では豚を飼育していなかった

- 鶏(肉用・卵用)

- 食糧加工:乳製品(バター・チーズ・粉乳)、肉の燻製や保存食、羊毛の洗浄・紡績

- 農業:牧草・飼料作物、野菜・穀物の栽培、家畜用耐寒作物の研究

- 林業:庇陰林・防風林造成、炭や薪、建材の供給、植林と伐採の循環管理

- 建設:畜舎、衛生室、堆肥舎、サイロ、牧柵、住宅・官舎、農業施設(温室・倉庫)

- 土木:道路・水路・ため池整備、放牧地の区画整理、排水工事、用水施設建設

- 製造:

- 馬具(鞍・鐙・轡)

- 蹄鉄

- 農具・牧場器具の修理

- 馬車の製造・整備(車体、車輪、金具、防水塗装)

- 獣医・衛生:家畜の疾病予防、診療、衛生管理、伝染病対策

- 教育・研究:技術者や後継者の育成、農畜産・林業の研究、実習指導

- 事務・経営:牧場の会計管理、販売・流通、記録保存、行政との調整

- 労務:牧場の日常作業補助、雑務

- 馬事関連:馬方、調教師

- 馬車運用:御者、荷役担当、運行整備人

- 馬車製造整備:車大工、木工職人、鍛冶職人、塗装職人、馬具職人

- 畜産:畜産技術者、牧夫

- 食糧加工:酪農職人、食肉加工職人、紡績職人

- 農業:農業技術者、作業員

- 林業:林業技術者、炭焼き職人、木こり

- 建設:大工、建築技術者

- 土木:土木技術者、測量士、作業員

- 製造一般:鍛冶職人、修理職人

- 獣医衛生:獣医師、衛生管理者

- 教育研究:教育者、研究者、技術指導員

- 事務経営:事務員、会計係、販売流通担当

- 労務:一般労務者