– お知らせ –

| 2025.10.29 外山の秋 NEW | 外山牧場と薮川地区の自然に紅葉に彩る「外山の秋 2025」を追加しました。 |

| 2025.08.04 賢治の聖地巡礼ツアー NEW | 「宮沢賢治 聖地巡礼バスツアー」ご報告ページを追加しました。 |

| 2025.07.28 索引一覧 | 以下の「索引一覧」ボタンよりキーワード検索が出来るようにしました。 |

| 2025.05.30 ポッドキャストを追加 | 外山牧場の魅力を語る( 6分)音声でお楽しみください(ページ直ぐ下)。 |

もし、明治時代の日本に、最先端の技術と理想が融合した「未来都市」が存在したとしたら――。それが、岩手県盛岡市薮川に広がる「外山牧場」でした。

私たちが今立っているこの場所から、ほんの少し北へ足を運べば、四季折々の自然に包まれながら、知られざる近代日本の息吹を感じることができます。

寒さ厳しいこの土地に、一体なぜ明治の人々は牧場を築いたのか。そこに、宮沢賢治が見た理想郷の原風景があったと知ったら、少し心がときめきませんか?

外山牧場が誕生したのは、明治9年。時の岩手県が中心となって、西洋式の牧畜・農業の技術を導入し、「日本に合った近代化」の実験場ともいえる場所を切り拓いたのです。広さは、なんと一万町歩(約10,000ヘクタール)以上。ここに馬や牛を放ち、牧草地を整備し、欧米の知見を取り入れながら、日本の農業・畜産・獣医学を育てていきました。

やがて宮内省(現在の宮内庁)に引き継がれ、「御料牧場」として皇室の管轄下にも置かれました。まさに国家レベルでの一大プロジェクトだったのです。そして、この牧場に一人の青年が足を踏み入れます。彼の名は、宮沢賢治。

盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)の学生だった賢治は、大正4年の春、この地を訪れ、その景色、人々の暮らし、牧場の営みに心を奪われました。彼が友人・保阪嘉内に宛てて送った手紙『外山の四月』では、雪解けの大地、馬のたてがみ、働く人々の姿が、美しい情景描写とともに記されています。

この体験は、後の作品群――『春と修羅』や心象スケッチに深く反映され、彼の思想にも大きな影響を与えたと言われています。では、賢治が見た外山牧場とは、どんな場所だったのでしょうか?今となっては当時の建物は無くってしまいましたが、その痕跡はまだ微かに残されています。

もう一人、忘れてはならない人物がいます。戦後の開拓期にこの地に入植した伊藤勇雄氏。彼は宮沢賢治と同年代で農民運動を進めてきた人物で、羅須地人協会の存在を認識していたかも知れません。彼は54歳という年齢で、寒さ厳しい外山に自らの理想郷を築こうと、鍬を振るい、電気を通し、生活インフラを整えました。その開拓記録は、ただの個人史ではありません。日本の「希望と再生」の象徴として、今も多くの人の胸を打ちます。

寒冷地という条件、交通の不便、獣害、孤独。それでも諦めず、未来を信じて前に進んだ人々が、この地には確かにいたのです。では、私たちが今できることはなんでしょうか。まずは、この外山牧場のことを「知る」こと。本サイトには、宮沢賢治の心象スケッチや手紙の一部、伊藤氏の手記、当時の貴重な写真や新聞記事が丁寧にまとめられています。

「観光地」としてではなく、「生きた記憶」としてこの土地を訪ねると、まったく違う風景が見えてきます。来年2026年には外山牧場開牧150周年の節目を迎えます。もし機会があれば、ぜひ一度、春の外山を歩いてみてください。まだ雪の残る牧草地に、ふと馬の足音が聞こえた気がしたなら――きっと、賢治のように、「あなた自身の心象スケッチ」が生まれるはずです。

外山牧場の歴史は、単なる一地方の開拓物語ではありません。そこには、日本がどのように西洋と向き合い、独自の未来を切り拓いてきたかという壮大なドラマがあります。

「賢治の愛した場所」――それは幻想ではなく、現実の人々の努力と情熱の積み重ねがあってこその物語です。今日という日が、あなたにとって「知る旅」の始まりになりますように。この貴重な歴史遺産を後世に残し伝えたい…それが私のたった一つの願いです。

※ 再生ボタン(▶)を押してご視聴ください

玉山村の活性化の糧になればと、歴史から消えてしまった私の故郷「外山」を追い求めた結果、本当に多くの方々と巡り合う事ができました。私の活動趣旨を理解して頂き貴重な情報や資料・文献・写真等の提供と、ご協力を賜り誠にありがとうございました。

皆様のご協力により「外山」の全貌を知る事ができ、一般の方へ「外山」の情報発信としてホームページを作成する事ができました。これも一重に皆様のお力添えがあってこその結果です。本当にありがとうございました。

– 外山牧場について –

近代牧場の歴史遺産

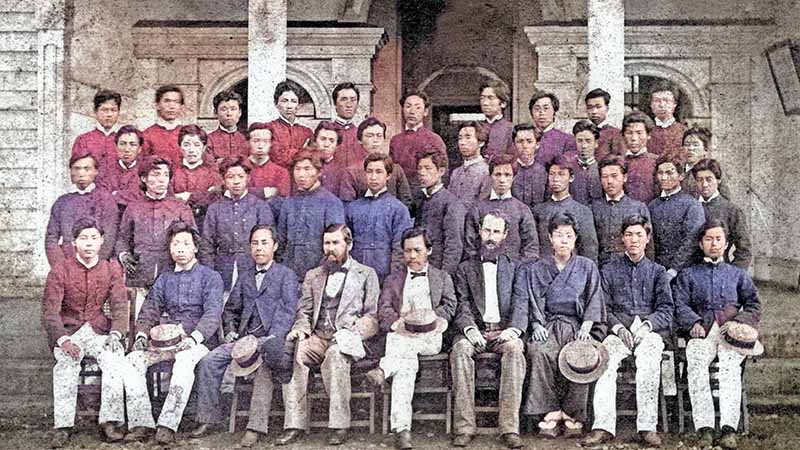

全国に先駆け西洋技術を導入

明治九年、岩手県によって外山牧場が開かれ、明治二十四年から宮内省のもと明治天皇陛下御自らが陣頭指揮に立ち御料牧場が営まれました。御料牧場は外山の蛇塚に本部を置き、一万町歩を越える広大な山野を占め、数頭の種馬と百数数十頭の雌馬を飼って良馬の繁殖に努めていました。その牧場を賢治は、大正四年(盛岡高等農林一年の一学期)に訪れていました。

– 馬と共に栄えた岩手の歴史 –

「日本の文明開化」の始まり

本州一の寒冷地 、薮川外山から始まった

明治維新後、日本国の威信にかけた「日本の第一次産業」の一大事業が、山の山奥である薮川外山の地よりが始まりました。西洋の最先端技術「土木・建築・畜産・農業・林業・獣医学・農学等々」導入し誕生した外山牧場は、西洋の畜産・牧畜・農業・馬事文化・地方初獣医学の発祥の地で「日本の文明開化」はここから始まり岩手県・盛岡市に大きく影響を与えます。

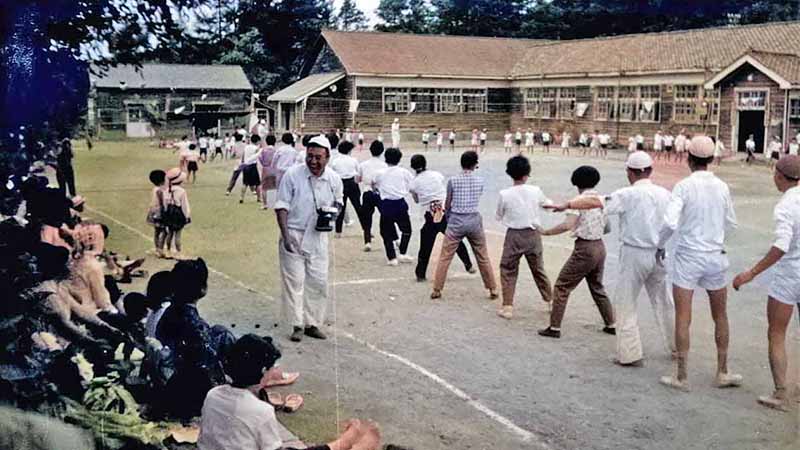

– 外山戦後開拓 50年の歩み –

伊藤勇雄の外山開拓手記(1952~1953)

開拓詩人『夢なくして、何の人生ぞ』

理想郷を求め54歳で外山高原藪川開拓地に入植。開墾作業だけでなく開拓組合の組合長として地域に電気を通すことなどにも尽力した伊藤勇雄氏。宮沢賢治生誕2年後に生まれ、厳しくも理想郷建設を志した感動手記です。本記事は、伊藤勇雄 生誕百年記念『外山開拓50年の歩み』の掲載記事で、1952~1953年当時の外山の過酷な状況を知る貴重な内容です。(許可取得済み)

– 紀行座談会・外山牧場探訪 –

知られざる外山牧場を探る

宮内省御料牧場の記憶を辿る旅

一条 八平太氏(初代岩手県種畜場長、一条牧夫氏のお孫さん)足澤 至氏と實氏(岩手県種畜場の四代目場長、足澤勉氏のご子息)私、中村辰司(外山牧場研究科)倉原宗孝氏(岩手県立大学総合政策学部教授)5名による貴重な探訪座談会。記録:金野万里(文化地層研究会)※ 本内容は2009年9月号に発刊された『街もりおか』に掲載された内容です。(許可取得済み)

A. 外山牧場と宮沢賢治、歌人、歌手

① 外山牧場と宮沢賢治

-

保阪嘉内宛て手紙「外山の4月」

若き日の一通の手紙 賢治がどんなに外山を愛していたかは、友人、保阪にあてた手紙を読むとわかる。それとともに、賢治がどんなに保阪を大事にしていたかも、その手紙か… -

心象スケッチ 5編(外山詩群)

外 山 詩 群 六九〔どろの木の下から〕一九二四、四、一九、 どろの木の下からいきなり水をけたてゝ月光のなかへはねあがったので狐かと思ったら例の原始の水きねだった… -

賢治と外山(池上雄三)

外山は盛岡から東北へ24キロ離れた北上山地の高原である。起伏にとんだ地形、至る所に流れる清流、伝染病が少ない等、放牧地として最適の土地だった。明治24年から大正1…

外山と宮沢賢治 関連年表

その他、外山に訪れた歌人たち

-

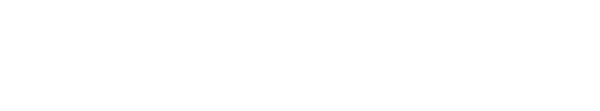

藤波 言忠

藤波 言忠【ふじなみ ことただ】1853~1926 明治時代の華族(旧公家)、子爵。 明治天皇側近。京都生まれ。広橋胤保の子。藤波教忠の養子。 天皇の学友として七、八歳のこ… -

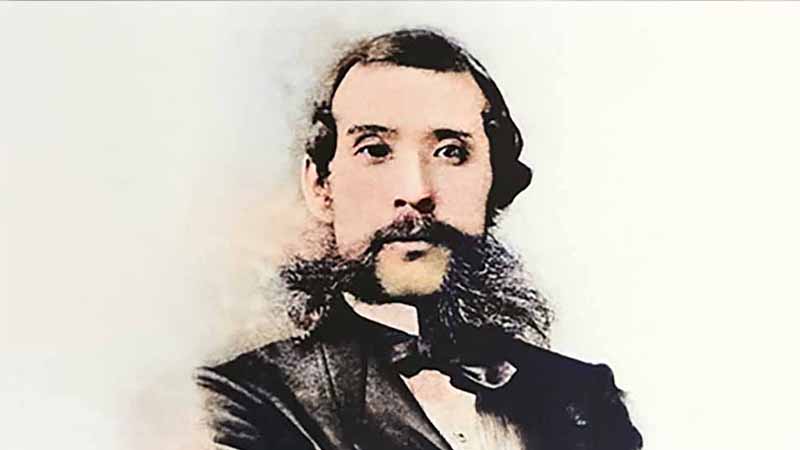

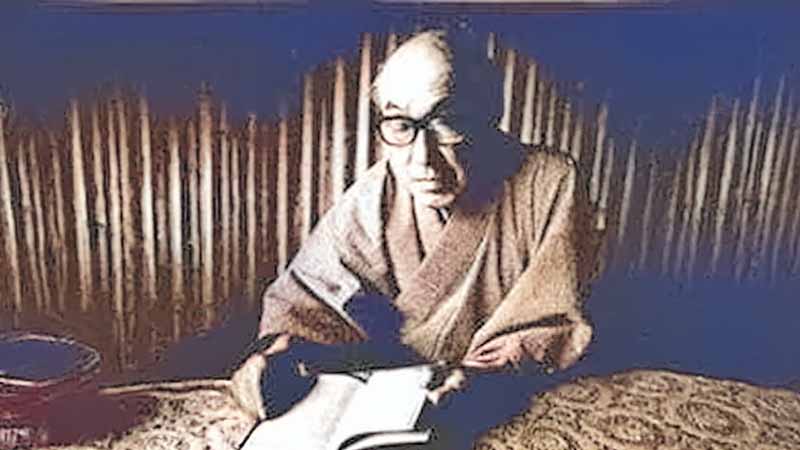

伊藤 勇雄

伊藤 勇雄【いとう いさお】1898~1975 明治三十一年薄衣生まれ。武者小路実篤の「新しき村」に参加。 帰村後は「岩手文芸」等を創刊し詩作に励む。 千葉七郎と農民運動… -

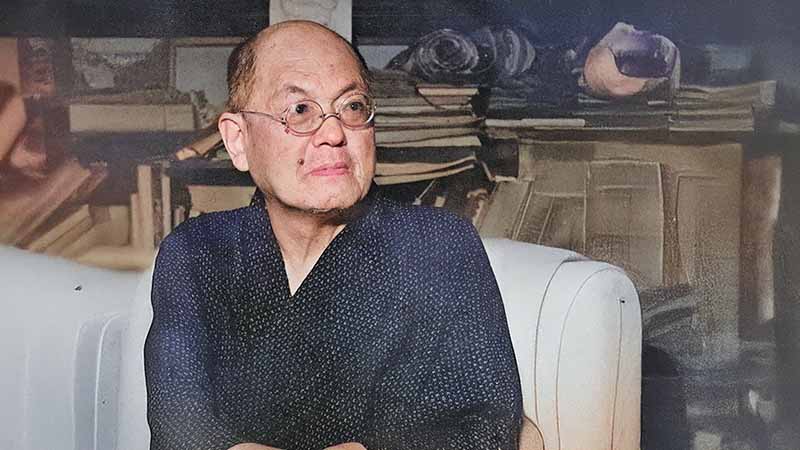

佐伯 郁郎

佐伯 郁郎【さえき いくろう】1901~1992 明治三十四年江刺郡米里村人首に生まれ。本名は慎一。 旧制盛岡中学、早稲田大学文学部仏文科を卒業後、内務省警保局図書課に…

外山を唄った地元岩手の歌手

B. 外山の歴史、馬事文化、教育、自然

②-1 外山牧場の歴史

(第1次開拓期~第2次開拓期)

②-2 外山牧場の歴史(第3次開拓期)

③ 馬事文化関連の地を巡る外山探訪

-

馬事産業の足跡をたどる

はじめに 外山牧場時代、西洋牧場を導入し創成期を導いた一條牧夫場長。日本の馬事畜産を飛躍的に開花させた外山御料牧場初代の新山荘輔場長。御料牧場閉場後の馬事産業… -

A.馬事文化を巡る外山探訪 1

盛岡駅 1880年(明治14年)全国への鉄道を建設することを目的とし日本初の私鉄「日本鉄道会社」が設立。上野駅~青森駅間施工開始。1890年(明治23年11月1日) 上野~… -

A.馬事文化を巡る外山探訪 2

明治橋(舟橋跡) 「藩政時代、ここは盛岡城下の入口に位置し、北上川舟運の起点であったことから人が集まり物資の流通も多く、奥州道中筋の要所でした。北上川は、この…

④ 外山牧場と教育と貢献者

⑤ 外山牧場と薮川地区の自然

-

外山の秋(紅葉の絨毯)2025

静寂の紅葉ロードへ——赤と黄金の絨毯ドライブ 車を走らせると、目の前に広がるのはまるで絵画のような世界。盛岡市の北に位置する外山(そとやま)地区は、秋になると一… -

絶景!天峰山(ドローン空撮動画)

盛岡市内から車で約30分、山頂付近からは、正面に雄大な岩手山が広がり、その他にも姫神山の稜線や北上川流域の風景を一望できます。この眺望は「玉山地域重要眺望地点… -

外山の春(癒しのパノラコース)2025

コース概要:120キロ(5時間30分)2025年5月18日 ※ クリックで拡大できます ① 上米内駅(スタート)② サクラパーク姫神③ 天峰山(絶景ポイント)④ 外山森林公園(キャン…