一、 後藤清郎 記

外山の二日(昭和二年八月十九日~二十一日 岩手日報)

若い時分から外山といえばあの山中で御料牧場だということは耳にタコのよるほどきいていたが、ついぞ今日まで一度ものぞいてみたことがない。足沢場長サンからたびたびのお手紙でゼヒ一度でかけてみたいと思っていた。一昨日(十七日)外山神社のお祭りを機として写真の小原君と、「どうだ、行ってみようぢゃないか」と相談がくめて、上盛岡駅から十時の汽車で出発した。

やはりお祭りで、伴警察部長、藤島市議、下小路の南沢サン、小岩井の高橋勝四郎サンもみえて道中は賑わった。しかし、部長サンは上米内から馬でさきのりをしてしまった。上米内から土室まで一里半の上り道に骨が折れた。小原君などは太っているので僕より大まいったようだった。

現在の上米内駅

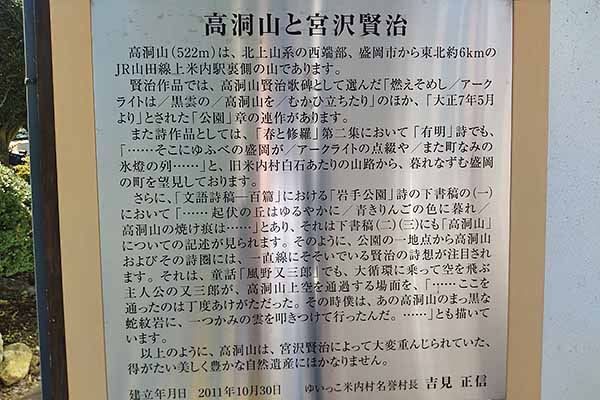

現在の上米内駅 上米内駅にある宮沢賢治の石碑

上米内駅にある宮沢賢治の石碑 高洞山と宮沢賢治

高洞山と宮沢賢治

土室からは二頭たての馬車で本街道を北進する。何しろ二千尺の高原地帯である。さっきの汗も苦痛も忘れてイイ気もちでゆくのである。外山まで約四里、その間家がたった二軒はいまでこそ百姓が住んでいて川村の戸籍にチャンとついているのであるが、いまから三、四十年前までは人助け小屋といって小屋がかかっていたに過ぎないそうだ。

その昔、いまの下閉伊岩泉あたりの人たちが、牛の背を借りて海のさかなと塩をつけて小川村から早坂峠をこえ、川村から外と、さみしい山道をして盛岡にやってきた。盛岡ばかりでない。雫石街道を西に仙岩峠を越して生保内から角館に出かけ、あるいは鷲宿から沢内に出る。山形までも出かけて、塩と魚の商いをした。帰りには米をつんで毎岸にもどる。人助け小屋とのといいうのはこの人たちの往きさ、帰るさ、の牛の宿であったのだ。もちろん県庁が建ててやったのだそうだ。

島県令という人はえらい政治家であった。この山道に目をつけてやり出したのがいまの外山牧場であるのだ。ときに、明治九年。どうだ、県令などというものはえらいものじゃないか。外山の地勢風土が牧畜に適すべきを察し、牧場を開き、種を蕃殖して民間に貸し下げた。また、英国人マッキノン氏をよんで西洋農具の使用を教えてもらい、かたがた開熟を行なった。この英人は四、五年もここにいたそうだがその後行方不明になったという。ここでゼヒ知っていただきたいのは当時この外山牧場の中に獣医学舎(獣医学校の初まり)が設けられたということだ。明治十二年から十三年のころだった。昔の伯楽がいて近村の子弟を集めて教えたものらしい。冬の農閑期に若い人たちが米味噌を背負いこんで山をのぼっていった。この中の一人にいま上田に土井尻栄吉サンという方がおられるそうだ。こんな話をききながら午後二時半に外山神社の麓に馬車がついた。

アンドリュー・マキノン(左)

アンドリュー・マキノン(左) 馬車

馬車 外山神社

外山神社

外山では一夏に蚊が三匹出れば上世中だといっている。今日の祭りは実は豊年祭である。村中の人はみんなこのお宮に上ってきている。昔、近江聖人の村では戸締りもせずにねたという話があるが、ここの村も聖人村で、どこの家でもツッパリ棒一つせずにのんきに暮らしている。つまり理想郷だ。これは警察の調査に明らかにのっているから、信用してもらいたい。

盗賊もなく、けんかもなく平和にくらしている。四十年間事故というのは火事三軒きりとは夢のような話だ。人口総数三百余人である。もっともこの日は近村の玉山や米内や川から放牧の馬を見舞いかたがたやってきているもの二百を数えた。まず細越山頂の外山神社にまいっているものは五百人であったろう。白樺の段々を、そうですね、二百尺ものぼりましょう。祭神は伊勢の大神宮である。宮内省から寄進の銭覆輪の鞍が神サマ以上の権威をもって神棚の横に光っている。巌に波高蒔き絵、寛文六年長旨の作とある。一昨年の造営で、二年降りつづけたのに今年はお天気だとみんな喜んでいた。藪川の神楽がある。着古した綿ネルの束帯に黒い汚れた帯をしめて踊る翁はミコトサマであろう。原始時代の神様はこれよりもお粗末な衣モノをきて、蝦夷の征伐をしたのだろう。角力はおどろいた。夜の九時までつづいた。行燈の灯でとるのである。

それでも掛茶屋が二、三ヵ所あった。天ぷらをうっている。野菜の名をナンというかとたずねても、その茶屋のカミさんは知らぬと答えた。知らぬ草をとってきて天ブラにして売るとはどこまでも外山式だと笑った。しかし外山でも馬鹿にはできぬ。モダンガールが四、五人みえた。耳かくしで指輪をはめていた。ガラスかなんかは知らぬ。

白亜の洋館

白亜の洋館 枯松並木

枯松並木

夕方、千葉サンの案内で山を下りて種畜場の事務所に休む。夕べの牧場は静かで平和で、詩味たっぷりである。宵やみ迫るころ、客間という別荘風のところに案内された。一名貴賓館という。御料時代の建物で、少し古くなったが、柱も、長押もすべてエンヂである。私は木のことは知らぬが、馬ばかりでない、その方にも堪能な足沢サンのお話で、感歎させられた。「宮内省のお役人サンは流石に違ったものだ。斧の入らぬ外山の森を開いて、こういう立派な木をみつけて、この贅沢三昧である。野育ちのオレ達にはできることではない。まずその上に、こうして床の間の前に座って向うの山をながめてみるに、丁度具合よく山の頂まで視界に入るのです。こんな風流は下々の者には不可能です」ナルホド。

前庭は広い草原である。ものの三十間も彼方、山の裾を中津川上流の涙流が音をたてて流れている。この川にイワナやカヂカがたくさんいるそうだ。晩餐にイワナの塩ふりが膳にのってあった。足沢さんをおだてて、サカナとりをしようと思ったが、お祭りだからとて再遊の時を約した。瓜モミの馳走になったが、外山では二週間前にやっと、キウリが食われるそうだ。里のキウリと違って、ニガ味がなく大へんうまい。ただ、豆腐のカマボコのように堅いのには驚いた。ワラで下げることになっているのでワザとこう堅くするそうだ。

外山川

外山川 イワナの塩焼き

イワナの塩焼き カマボコのような豆腐

カマボコのような豆腐

貴賓館に芳名帳が具えられてある。主馬頭・藤波言忠子を筆頭にして、天下の名士、県下の名士の名が記されてある。その中で軍人では浅川大将が最上官、平民としては、北田市長一人、他はすべてお役人である。しかも、御料時代には、のぼってゆく人が少なかったとみえて、署名も少ないが、大正十二年、県に移管されてから、県会のお歴々や県のお役人の方が大ぜい行っているように見うけた。宮内省がここに手をつけたのは明治二十四年で、三十二年の間経営してきたが、財界不況となり、人夫として移住させた四十三戸の人達を元の如く裕福に生活させてゆく望みを失なったので、手ばなすことになったものらしい。ありがたいのは県。おそれ多いのは帝室と申しあげねばならぬ。

この夜は九時半から駒踊りの少年と、村の若い衆が前庭におしかけてきて、十一時過まで盆踊りを踊った。美事であった。二千四百尺の高原である。団扇いらず、蚊帳いらずの仙郷である。久しぶりに、五分ランプの下に、山に鳴くシギの啼き音をききながら、夢路をたどる。今年の最高温度(華氏)は盛岡が九十八度(約37℃)であるのに、外山は八十三度(28℃)。この夜は七十度(21℃)であった。

外山牧場とただ申しても、気のある人ならば、ハハァそういう処かと合点も行くだろうが、筋違いの人たちに多分見当もつくまいと私は思う。ナンのことはない。外山は種馬を飼っているところであり、そして馬の放牧をしている処だ。馬の国といい、いわれている岩手県人が馬のことを知らぬとあっては相済まんことだ。そこで記者は外山の輪廓をみたとおり、すこしくどいが読者にご紹介したいばっかりに長々と書いた。

藤波言忠の書

藤波言忠の書 外山神社のお祭り 駒踊り

外山神社のお祭り 駒踊り 五分芯ランプ

五分芯ランプ

外山の官名は岩手県種畜場という。滝沢にある元の種畜場はただいまでは外山の分場である。代々の場長は本県人で独占している。初代は一条牧夫君、同君は元九兵衛といったが牧場に関係していたので牧夫と改名、馬にかけても全国の名士である。本県畜産のためつくした功労はとてもだ。一条君の二男に牛馬治という方があるが、馬好き牛好きの一証拠だ。二代は下小路の小笠原政君、三代が板垣耕三君、四代がいまの足澤君である。

外山の既にいま種馬が二十九頭いる。春から夏にかけて、この馬が県下二十三カ所に種つけに出かける。外山でも分場でも種をおろす。翌朝、氷のような山の生水で顔を洗う。気もちはナンともいわれなかった。旧弊な連中は生水は飲んでならぬの、山の水が中毒するといったが、足沢サンの話では、さにあらず、こういう水こそが、ガブガブのんで一向さしつかえないよりも、大へんよろしいというのである。内の子どもなどは朝から晩まで水ばかりのんでいる。湯ざましや井戸水はもっとも危険だ。お田屋清水のような、んでもつきず流れている水ならば全く危険ないとの話だった。世の人たち心したまえ。

朝のうち種馬の運動をみる。最初に、滝沢でうまれたというのをみた。つぎにフランスに生れたというアングロノルマン七頭の調練である。前者と後者と比べて素人目にも外国産がいかにも品があり、洗練された馬らしい格恰をしているのに気づく。国産奨励、むろん異議のあろう筈はないが、「まだまだ、馬でも毛唐に及ばぬこと数等である」とは玄人の足沢、小岩井の馬博士高橋君の告白するところであった。

種畜場の風景

種畜場の風景 湧き水

湧き水 馬の群れ

馬の群れ

つぎに、英国産ハクニーの調練を拝見した。アングロノルマンという馬の特徴はつま先を地につけるとき、脚を快速にのばすのに反して、ハクニーという馬は脚を直角にまげて、いかにも美しく歩くのである。間違わぬつもりだが誤ったら訂正していただきたい。用途はともにサラブレットと違って乗馬専門でなく、太いのは輓馬、細いのができれば乗馬用に供するというのである。県会でサラブレト種を購買したらという議論もあるそうだが、この種は値段すこぶる高く、とても貧乏な本県などで、まだまだ及びもつかぬことだという話。外山で高い馬は六千五百円と聞いたが、今度宮内省で買いこむサラブレットはいくらかと言えば、驚くなかれ十万円という値なそうだ。外山での年より馬は二十三才である。種馬は三才とか四才からだときいた。

種つけ料は小岩井では二十五円とるそうだが、外山では、二円から五円、つまり県が産馬奨励のためにソロバンを考えずにこうした安価で県民の便宜、需要をはかっているのだ。種馬一頭が一年に三百円ほどかせぐ。ところが一頭の飼育料が約一千円かかるそうだから、県では七百円出し放しという制定になる。評判の種馬はユランス(アングロノルマン)、ノーソービクトル(ハクニー)という名の馬である。

御料時代に、玉山、滝沢から移住してきた四十三軒の人たちは多くこの馬の種をつけているそうだが、この秋盛岡のおセリにはここらの立派な馬が出てくるだろう。馬を売れば、種畜場と四ブ六でわける。移住民が四分、場が六分とる。移住民は場から飼料をロハでもらい、放牧も無料でやってもらうので、こういう歩合になっている。

外山は十一月から翌年の四月まで冬ごもりの季節である。移住民はこの間、カニをすすってノラクラして暮らしているそうだが、ナンとかも少し悧こうになって、仕事の一つもするようにならぬものだろうか。何しろ、昭和のみ代、日本一をほこる外山牧場に、まだ電灯がないのだから、原始生活もムリはない。二千四百尺の高原に、まだいくらでも人口を収容しえられるという土地はどこにもない。牧場の広さは紫波郡の半分と思えば間違いない。牧草がよくて蚊が少なく、それに涼しいし、適当に森があるから、馬にはもってこいだ。いま放牧の馬が三百二十ばかりいるそうだ。

大てい当才、二才の子ツレですべて女馬である。夜間、馬の放牧状態を真に見たという人は世界にないそうだ。いくら逃げかくれして人間が近づいても敏感な馬がすぐ、さとって姿をかくしてしまう。それで、想像は馬もやはり、人間と同様に群集生活を好むから、集って立ったまま眠っているだろうということだ。雨が降れば森の中に入って休む。昼は風通しのいい山の峯にいい心持ちで涼んでいる。ノドが乾けば渓流にキ水をあさる。まるで馬の極楽境だ。

牧場場内(蛇塚)

牧場場内(蛇塚) 牧場風景(蛇塚)

牧場風景(蛇塚) 北ノ又放牧小屋

北ノ又放牧小屋

外山のキャベツは有名なもので大きいのは六貫五百位、御料にもときどきさし上げてきたそうだ。場長の話によると、山田線の大志田駅ができたら、キャベツや野菜を盛岡に出して一儲けしようということだった。この日は外山の小学校で、女子青年団の発会式があった。伴サンが臨席した。私共はこの朝十時に立って外山をくだった。御料時代の仕込みがよかったので、この村の人々は時間を間違えぬそうだ。ナルホド、定刻に学校にみんな詰めていたのを目撃した。また、この村の人たちは礼儀作法が正しい。子どもも大人も人に会うとていねいにお辞儀をする。こういう村を本当にみんなに見せてやりたいと思う、県経営になってから、馬具とか馬車とか、思うように修繕も新調も出来ぬのが、困ったと別当サンがこぼしていた。移住民の手間も安いのだろう。しかし、これも時節だ。辛棒していくうちには、キット花が咲くだろう。土室まで馬車で送られ、上米内まで下だり道。盛岡に帰って、一行の口よりもれた言葉「アァ下界はあつい」。(岩手日報主筆。のち同社々長。昭和二十年没)

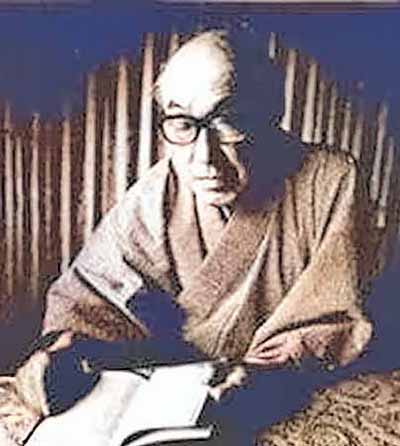

二、佐伯郁郎 記

牧場へ(大正十五年八月五日岩手日報)

細い雨が小やみなく降っていた。「馬車の都合よし、こい」との牧場からの電話に、二十五日の講演にひきつづく旅行につかれた体を休ませる暇もなく、外山牧場へ……。

「さらば盛岡の地」わざわざ送ってきてくれた友人への別れのことばに、白く烟る盛岡の地への名ごりのあいさつを含めて、上米内行きの小さ列車に乗りこんだ……七月二十九日午前十時四十分であった……。窓外にひろげた青田も、ポオとかすんで、ただ青色に塗りこめられていた。小さな列車はガタガタと軋みながら、小さな橋を渡り、二つのトンネルをくぐってやがて山峡の小駅へ最後のと息をついた。車中の人々はほとんど地方人で、ラシャ売りのロシヤ人とわたしとがエトランゼであった。

わざわざ迎えにやってきてくれた牧夫へ、僅かの荷物を託して馬の背中に跨った。雨脚はやや遠のいてはいたが、暗黒色の雨雲が低く垂れこめて危げな空合であった。つめさき上りの山峡の細道を馬はグイグイと昇って行った。雨にあらわれた樹々の緑は一層鮮やかに、すみきった閑古鳥の声に早くも高原の清冽さを想わしていた。

天候はまだ定まらない。ホッと気をゆるした旅人のむぎから帽子をシトシトと打ち初めた。今は馬もぬれそぼち、レインコートを透して旅人の膚にも漸く雨の冷さを感じはじめた。蝉も鳥も声をのんでしまった。ただ緑葉を打つ雨の音のみである。初めての旅は、殊にも長く感じられる。わずか一里余の道に牧場の遠きを恨む気味がそろそろ起きてきた。

三里の道を幌馬車に・・・

山の裾を縫うて走る幌馬車にそぞろロシヤのトロイカが想い出された。馬車は谷ぞいの道を走り、かなりの動揺であるが、巧みな御者の操縦にいささかの危険もない。雨は一しきりひどく幌をたたいてはまた遠のいていった。谷合の流れの音もゴオとひびいてくる。山鳥が人を馬鹿にしたように、馬車の先に立ってチョコチョコ歩いて、馬車が速力を増すと、つと側の茂みにかくれてしまう。暫らくして、漸く人家もみえ初め、放し飼いにされた馬のむれ遊んでいるのも遠く望まれて、牧場の近きを思わせた。

やがて馬車は「岩手県種畜場用地」の札のかかげられた門を越えて走り初めた。坦々たる大道といえないまでも、道はよほど広くなり平坦である。左側に殆んど一様の百姓家が立ち並んでいる。何れも広い敷地をもって、家の前にはどこにも木戸が造られてあ。

明治九年、外山牧場が造られた当時、人夫としてやってきた人々が、ここへ残って牧場へ労力を提供しながら一定の土地を借り、耕作しているのだときかされた。今ではその戸数四十三戸に及んで、中には柾茸の立派な家も見られた。牧場の人々は常にその人々を移住民と呼んでいる。一定の土地を打ち耕作につとめていることの違いこそあれ、その名は牧畜に水草を追う草牧の民を思わしめる。

御者の口笛は唇をもれ、鞭はヒューとなった。馬車は風をきって一散に走った。通りすがる人々は立ちとまって、見馴れぬ旅人に丁なお辞儀を送る。昔、御料牧場であった当時、都から下に、いわゆる高位高官の連中に頭を下げることを教えられた人々は今なおその伝統を守って、牧場の幌馬車に乗った人に頭を下げるとのことである。素朴な人々に真に頭を下げさすに価する人々のみ幌馬車に乗よかし……

馬車

馬車 牧場風景(枯松並木)

牧場風景(枯松並木) 御料牧場(正門)

御料牧場(正門)

馬車は右に折れて小さな橋を渡った。落葉松の並木が、まっすぐに延びて、つき当り白かばの門柱……いかにも高原の牧場を語るにふさわしいものである。波のごとくうねる山脈につつまれた盆地……そこは緑の牧草に彩られた草のしとねをもち、二棟の厩舎とペンキ塗りの事務所、草ぶきの牧夫小屋落葉松の立木にみえかくれする五、六戸の官舎の散在する目指す牧場であった。

雨にぬれたレインコートのまま馬車を降りたった旅人の目にうつったものは、何よりも雨を含んでふっくらとふくらんだ青草であ遠く耕された黒土のなだらかなスロープであり、耳にひびくは朗かな山ほととぎすの声であり、雨に勢いづいた谷川のせせらぎであった。「明日からこの海抜二千八百尺の仙境に、約一ヶ月滞るのだ」……旅人の心の中は夾かであった。

.

(二)高原の牧場より(対象十五年八月 岩手日報)

牧場の朝は山時鳥の声に展ける。午前五時……クロバーの広場には白いもやが逼っている。藤色の中に周囲の山家はおぼろな波状を描いている。乗馬だ。早くもねむりからさめた種馬の元気ははちきれるほどだ。騎首をそろえて馬場へ……。朝の日に草は光る。馬の足元に露がこぼれる。蹄跡運動、円運動にすすぐ馬も汗ばみ、騎手も汗ばんでくる。運動後の渇を馬は清らかな小川に医やし、騎手の人には清浄な空気に肺をふくらませる。一頭づつ二、三十分の運動ではあるが、二、三匹とかさなるにつれ、騎手は疲れを感じ初める。

この朝の乗馬には時々珍らしいものがある。つい先達の朝であった。馬場の草深くかくれていた小兎が馬にとりまかれて逃げ路を失なってしまった。直ちに牧夫の手にとらえられた。こうした愛らしい朝のアヴァンチャなども、高原ならではみられない情景だ。

×××××××

牧場の鐘はしずかになり初めた。……遠い野のはてまでゆるやかな余韻をふるわしながら……。牧童に追われた一群の牛がゆるい足取りで野へ出て行く。二頭のアシ毛にひかれた馬車はうず高い牧草をつんで野から帰ってきた。行方、薄紫のレッド・トップの原には剪草機が動いている。種馬の厩舎には、馬の手入れがはじまったのであろう。垢をはらい落す金ぐしの音、声だかい馬のいななきがきこえる。どこからともなく、ゆるやかに民謡のメロデイが風に送られてながれてくる。今や青天のもとにくりひろげられた神聖な労働の一時だ。広場にはセッター種の洋犬が、気まぐれな蝶を追いかけ走りまわっている。

×××××××

高原の朝と昼の唱々しい生々としたのにひきかえて、夕暮れのなんと静寂で平和であることよ。陽はすでに、美しい夕ばえを見せて沈んでしまった。ほのかな夕闇が落葉松の林をぬけくぐって地平を通っている。野路から帰る人々の足どりもゆるやかである。一日の事務に忙殺された事務所の人々も思い思いに、レッドクロバーのひろ場に降り立って、静かな煙草の輪をふいている。

音とては樹々の稍を渡るそよ風と小川のせせらぎである。山時鳥、老鶯も茂みの奥深くねぐらを求めて行ったのであろう。生々としたすんだ声もはやきこえなくなった。人も大地も全く声をのんで沈黙し、熟睡している。今こそ、ミレーの「高原の夕暮」である。早、ランプの赤いノスタルジアの灯影が夜闇の中にゆらぎ初めた。

人々の胸には遠き思い出が浮かび、親しき人々が思い出されてくおのづとわが家へ、仮りの住居へ、そしてなつかしきフォワイエへと向うのだ。そこには外の死滅にひきくらべて、うつくしき家族の談笑があり、親しき者同志の夜の噺しが待っている。かくして遠く都はなれた高原の夜もさわやかに、しづかに暮れて行くのだ。

(三)感 想 外山牧場より(大正十五年八月十三日~二十四日)

○高原の牧場

一日おくれに届く東京新聞は東都の酷熱を報じている。ここ海抜二千八百尺の高原、外山牧場は近頃は気温はほとんど秋に近い。摂氏五一度の朝は涼しいのを通りこして寒さにふるえるほどでもあった。勿論、このような気温は夏にはあまりないとのことではあるが、今までの統計にみて、八十度をのぼることはないというほどの絶好の避暑地である。夏知らぬ仙境とはここのことである。てろう。ここでは全く都の暑さなどはわか東都といえ ば誰しも近代文明の粋をあつめた文化的、美しき都を想像するが、しかし近代の誤れる病的文明に支配され、無計画に、無秩序に、不統一に膨大した醜悪な都市こそ、実に現在の東都である。もちろん、種々な文明的施設がそこにみられ、目を眩惑させるものがそこに見出だされよう。しかし、それが果して正しき文明のもとに打ち建てられたものであろうか。

正しき文明には常にオルガニックな進歩がある。このオルガニックな過程を経てきての文明であり、文化であろうか。徒らに物質文明を次から次へと輸入することのみを文化と考えて病的発達をしてしまったのか。そして今は倦怠と疲労と焦燥に悶えているのが現在の東都であり、都市人であるまいか。酷暑に喘ぐ都市人の様な自らが掘った穴の中にのたうちまわっているようにさえ思われる。

その点においては、ここ外山は未だにランプという至って文化におくれた所である。それだけに寒さを感ずるほどである。しかしながら、ここには違った意味における倦怠が、無気力が、困憊があはしないか。これは東北一の言葉だ。青々とうねる山脈、真黒な大地、清き流れ………。果たしてそれが正当に解釈され、正当に理解されているであろうか。足を大地におろし、蒼空を傘に冠りながら、果してその力と魂とが知られ、見出だしているであろうか。

環境に馴れることは生活を安定することだ。しかし、馴れすぎることはいかなる場合においても望ましいことではない。それは盲目となることだ。夏は涼しいことは望ましい。しかし、寒いことはなんとしても変則である。近頃あまり涼しすぎるので、つい先頃まで、その朗らかな力づよい啼き声をきかしてくれた老鷲も影を消して、まれにしか聞けなくなった。旅人にとっては寂しいことでもある。

○野の子供たち

いつかの夕べであった。七、八人の牧場の子供たちが、手に手をとり合って何という名前の唄であるか私にはわからないが、「お手手つないで野路を行けば・・・・」と歌っていた。その合唱は澄んだ高原の夕暮れの空気を慄わして反響していた。この唱は私はよく東京でもきくのである。しかし、この唄も野辺で野の子供たちによって歌い出されるとき、初めて生々とした力づよいものとなって、きく者の胸に響いて来、その歌が生きてくる。東京できく同じこの唄は、なんとなく、きく者にそぐわぬ気持を抱かせる。そこにはどこかに無理がある。ここには少しの無理もない自然がある。

一は不自然から歌と子供を殺し、

一は自然から歌と子供を生かしている。

外山の子供たち

外山の子供たち 足澤場長ご子息

足澤場長ご子息 川村松太郎様の家の前で薪割り

川村松太郎様の家の前で薪割り

○再び野の子供たちについて

野の子供たちは正直で無邪気で快活だ。礼儀正しいとさえいえる。無愛想で変くつで礼儀知らぬとは田舎の人々についてよくきく言葉である。しかし、それをいうまえに、子供たちの世界に近づいてみることである。彼等の友だちになってやることである。彼らは都会の子供のように、小ざかしさを知らない。陰けんを知らない。ずるさを知らない。自然、環境の影響を受けて、東北の自然のように、くらく黙々としている。そのくせ、ゴ楽機関に飢えているので、妙にさびしいのである。

それ故にこちらがフランクな気もちでさえ出ていけば、よろこんで受け入れてくれる。童話、童謡作家の気持ちがここにある。教え導くのでない。何よりもよき仲間になってやることだ。それについて思い出すことがある。或る夕暮であった。夕方の気持よい乗馬から帰ってきたわたしの前に三人の子供がけてきて、黙って手を差し出した。見れば二枚のハガキが載っている。そのとき、わたしは初めて、買ってきたハガキを馬の速歩にあおられて落してしまったことを知った。わたしの顔色に失くしたのが、二枚以上にのぼっていることを知った子供たちは、わたしを促して、遠く探索の道にのぼってくれた。途々、いかに子供たちの愛らしい而も鋭い眼が遠いぬかるみの通りに、両側の草の茂みにそそがれたことか。しかし、それも結局ムダであった。そのとき、わたしの心には左の一篇の詩がうかんだ。

野の子供達よ

七枚のハガキに

子供達よ

幼き足を遠く運んでくれた

君達に拾ってもらった

二枚のハガキで

今や

私のポケットは

はち切れるほどだ

失なったハガキが

何倍もの数になって

君達の心から

私の心に帰ってきたのだ

もう安心しておくれ

ハガキのことを忘れておくれ

そして

君達の一番好きだといふ

山登りを一緒に

いつか

きっと果すことに

私と指切りしようよ

それから皆で

彼処の丘で

「夕焼小焼

明日天気に

なれ」

と歌はうよ

このことがあって以来、わたしには彼らがよき仲間となった。

○エトランゼ

旅人として受けるさびしさは「旅人」としての位置に、待遇に置かれることだ。向うではそれを好意あることと考えているのである。しかし、それは旅人にとっては或る制限された範囲におかれることで、これほど寂しいことはない。この点において外山牧場の人々はなんとなつかしい心よい人たちであろう。滞在のその日から、わたくしは仲間としてとり扱いをうけた。族人と牧場の人々との関係ではなかった。未知の人と人との対立ではなかった。

同じ大地の上に立つ人と人との交わりであった。親しみであった。牧場の人々とわたくしとの間には今までに未知の大きなへだたりがあった。しかし、初対面の最初において、如何にその大きな距離が果敢なくも、立ちどころに消え失せたことか。長い未知の期間とその消え失せたすばやさ、瞬間の短かさ…。そこに牧場の人々の心を語るものがありはしまいか。それこそは旅人の唯一の慰めであり、エトランゼとして喜びである。

エトランゼにとってはここのものすべてがなつかしい。目あたらしい草木、高原の気流、樹間を縫うて囀る鳥、温かい人々等等等・・・白かばの朴よ。から松の森よ。楢の木、山欅よ、栃よ、まんだよ、ぼくよ………。その多くはわたしには書籍を通しての名であった。レットトップの原、レットクローバーよ、荒地に人知れず咲いているあやめよ、あざみの紫の花よ、浦島草よ…名前の知れるものには、わたしはきっと呼びかけの言葉を投げ、知らぬ草花にはいかに、わたしは奇異の眼を見はったことか。

ここへやってきた当座は、近くの茂みに、遠くの山に、時鳥、鶯、閑古鳥の声がきかれた。すでに遠い北国を指して去ったのであろう。親しき啼き声に、それとわかるのは今は山鳩、蔦ぐらいのもので、その他はエトランゼの耳には、ききなれぬ小鳥の声である。それにしても紺碧の空に輪をえがきながら高原を舞うよ・・・旅人のはるかなる海へのあこがれがその姿につながる。

×××××××

気まぐれな天候にさえ、エトランゼはなつかしさを抱き、その変化に奇異の眼をはなつ。晴れ渡った濃紺の空に、なだらかな青い山なみがクッキリとうかんだと見るまに、暗灰色の雲が峯をはい初め、やがてザアと時雨が木の葉をたたく·····………。そのときのおぼろな山々、けむる草原、森林・・・・・・それは 近代派の日本画そのままの姿である。やがて、そこには晴れやかな雨あがりの清浄な夏の陽が、草の葉に、梢に、置いた露に、微笑をなげかける。気まぐれな高原の気流よ!ヒステリックな女よ!なんというても数え上げてみれば、雨勝ちで曇り勝ちである。

×××××××

その一生を旅から旅へ過ごした芭蕉は、果して、その旅に何を求めたであろうか。勿論、自然にとけ入る気持ち、自然に生きる心であったではあろう。そしてまたそこには私などの知りえない複雑な境地があったこととは思われるが、旅でうける真の人間の心情にも心ひかれなかったであろうか。定まった環境に、常々受くる人間の心情には忘れがたきものもあると同時に、いかに煩わしくてそして冷たく、ある時は恨めしきものがあることか。

それに比べて、旅多くする人の情のあたたかさよ。なつかしさよ。尊くもあり、忘れがたくもある。むき出しにさらけ出された醜悪な人間の半響をみることから遠くかけはなれて、心は、はるかの雲にあこがれる。エトランゼの喜びは、実にその人の情をフレッシュに、感ずるところにある。さらに、そこに、純真な人情のうつくしさを見出だすことにある。旅人の心に渦まき、灯を点ずる心持つ人間よ。さらにそれを、フレッシュに感ずる人間よ……。ああ、遙かなる山脈の彼方の未知の自然、未知の人々にも、わたしは限りなきなつかしさを、親しさを覚ゆる。

〇移住民部落の人々

ここの高原の牧場をおとずれる人は「岩手県種畜場用地」とかかれた看板をかかげた門に入って落葉松の並木を通りぬけて間もな道路の左側、ゆるやかな山なみの麓に、立ち並ぶ茅屋を見出だすであろう。中にはまれに板葺の家屋も見出だすがその殆んどは軒傾きかけた茅屋で、どの家もかなり広い庭と畑とを持って、馬を放つための木戸が庭先に結ばれてある。その中には赤い葉鶏頭の花などを庭に植えつけている家もある。これこそ、「移住民」の名をもって呼ばれる人々の部落である。

この四十三戸、約四百人の部落民は明治九年、ここの牧場が開かれた当時において、人夫としてやってきた人々が、そのまま止まって、牧場から平均一町五反の畑と一町歩の山林と馬一頭を借りうけ、労力を提供しつつ生活している人々である。牧場での仕事は午前六時から午後六時まで十二時間の労働に男は一円、女は七十銭の日給である。毎朝、厩の前にそれらの人々が勢ぞろいして、その日の仕事を事務所の人々に指図されて、各自、定められた場所へ出て行くところは、なれない者の目には奇異である。これが春から秋まで雪のふるまで続くのだそうである。

彼等の真に解放された自由な時間は夜と冬である。彼等の称号である移住民という言葉も、勿論牧場開設の当初においては、彼等は移住民であったであろう。しかし、今はその人々の息子たちに孫たちに移っているのである。移住民でなく、この土地に生まれ落ち、この土地に育ち生きている人々である。その意味から言うても、すでに移住民の名は廃さるべきである。便利の上からの称号にしろ、初めてきく者には異様であり、特殊部落を想像させる。その特殊部落さえ、近時、水平運動に平等を叫び階級意識に目ざめて起っている。まして、ここの部落の人々は同じ本県の他郡から、そのムカツにおいて移住してきた人々である。移住民と呼ぶべく余りに隣人ではないか。

その特殊部落的称号が、彼等を暗くし、無気力にし、疲弊させ、変くつにさしてはいないであろうか。牧場の人々を見ては、どこでも低身平頭の彼等の影に、わたしは礼儀正しい土に生くる農民を見るよりは、封建時代の因襲と伝統に支配された一種物哀れなさびしささえ感ずる。もっと生々とした、素朴な一個の人格としての対等の位置にある人間同志の挨拶であり、お辞儀であるべきである。同じ土に生くる、同じ大地を相手に生活する人々である。広い意味において、そこには階級があるべき筈がない。

たとえ、移住民という称号が、なんら彼等に影響していないとしても、また、その意識しない無関心なところに、人々の無智のあることを知って外来者に異様にひびくその名は廃すべきである。彼等の生活は比較的安定されている。畑の収穫も全部、部落の人々の収入であり、仔馬の売り上げ高の四分は自分のものとなり、毎日の給料も役所からもらっている。

役所へ収めるものとしては、一年一反歩、宅地は三十銭、畑は二十銭、山林は五銭の土地貸付料のみで、その他は租税として、地租、馬租税を除いた以外のものを村へ納めるのである。その意味においては、疲弊しきっている農村の小作人よりは恵まれている。しかしながら、果たして、この経済環境を彼等は知っているのであろうか。無気力と鈍重と困憊のみに支配されて、大地に立つ農人としての力強い生々としたところは、彼等には見出だされない。同じ土に生き、生に即した生活をしている彼等の仲間の無産農民学校を建てた新潟県木崎村の農人と、なんという差異であろう。事実において、この牧場を支配して行くのは彼等である。或いは未来において彼等のものとして支配して行く可能性さえ、あり得るではない

もっと農人としての、強き自覚に起って、鋤を握り、地を掘るべきである。一方、この素朴な農人としての強き力を持つ人々をして、かくの如き状態に安んじらしめておくことは、その指揮者自身の無自覚をも語るものなることは否まれないことである。環境に馴れ過ぎ、経済環境に無智な彼等をして、社会意識に目ざめしめ、熾烈な経済状態を知らしめて時代に生かすことは、彼等の未来の幸福を指示することであり、農人としての力を意識させることであり、土の力を知らしむることである。これが現実的には牧場経営上によき発展をもたらし、理想的に病的現代文明にかわるあたらしき力強い精神文明の確立となる。

清新な新文明の発現は、時代意識に目ざめ、大地の精神、土の力を意識した、これらあたらしき農人を描いてほかにない。反抗意識と斗争精神も、ある場合には過程として必要なことである。これらのものは、そのままに終わるべきではない。何等かのものを表現し、具現すべきである。そこに過程としての意義がある。

いつまでも現代の熾烈な経済斗争をよそに、彼等がこの恵まれた安定な地位にあり得るならば、奇蹟的幸福であろう。しかし、これは社会進化の上から、現代思潮の上から許さるべきことではない。その場合において、彼等は果たしてあたらしき社会戦線の上に、立派なあたらしき農人として立ち得るであろうか。現下の奴れい的生活から解放さるべく、彼等はもっと、自己の立つ、かの大地の魂を知り、あたらしき農人としての自覚に起たねばならぬ。リーダーにあっては、もっと強き力を加えて、彼等を仲間の一人として待遇し、彼等を反ぱつして指導すべきである。

この二つの意味において、清冽な高原の牧場はあまりに、イージィ・ゴーイングであり、倦怠があり、疲弊があり、無気力がある。もっと、緑の落葉松の林に、黒い大地に、青い山脈に目を注ぎ、耳を傾けるべきである。そこに狂暴な自然と戦いつつも、地殻を破る熔岩の強く力の波打ち、脈打っていることを知るべきであろう。その力の発見こそ、来たるべき時代の基調をなす要素である。

○村のお祭り

一年中黙々として大地を相手にくらす農人にとって、どんなにか一年一度のお祭りは待遠しいものであろう。その時、彼等は声帯の破れるまで謡い、体が綿の如く疲れるまで踊り抜くのだ。十七日を雨に降り込められて、十分にその意を達しなかった外山の人々は十八日の晴天を幸いに、山上に立つ外山神社目がけて集まった。あまり広くもない神社の庭には、簡単な茶店の幾軒かとカグラ殿とがたちならんで、早くもホンノリ紅に頬をそめた若者たちのロには民謡が謡われ初めていた。農民劇としてカグラは太蛇、笛、金すりのはやしにつれて、いかにも農民らしい素ぼくさと力強さを見せて、舞台せましと踊っている。山神、岩戸開きなどの数番の踊りに、今日を晴れに着飾った田舎の娘と若者の眼と心とをうばっている。その間にも田舎に珍らしい仕掛花火のあがる毎に、田舎の人々の眼は空に向けられ、いつのまにか、口がパッカリと開いて、消行く花火のあとを追っている。

やがて、団々たる月が山の端にのぼった頃、カグラからさんさ踊りへと踊りはラック、人々はあつまってきた。もうその頃にはだれかれの差別ないほどに、お神酒がまわっていた。上衣もぬぎ、帽子もとってしまい、こうもりもすててせ中に負う赤ん坊の眠りがさめらばこそ…………。皆おらがのなかまだ、友達だ·……俺も踊るからおめェも踊れだ。普段はむっつりした事務所のお役人さんたちの顔も桜色から猿のけっつの色合に変っていった。エビス顔にほどけたお役人さまの顔に踊る人々の意気はますますあがる。千鳥足の足もとも危げに、農林の○○さんもとびこんだ。

「ホラさんさ踊らばァよォ……」―太鼓の音と謡声とが、遠く反響をくり返しながら、はるかかなたへ消えて行く。しばらく立ちこめた夜暗も、月光と武者絵の行燈に、ここ山上は昼の明るさだ。踊り狂う人々の暗さも、早、問題でない。

「俺等の世界だ、俺等の時だ」踊りの輪は段々大きくなるのみだ。しかとききえない酔いどれ声に、太鼓のみが自棄に音高い。入りかわり、たちかわり、踊りは、いつ果つべくもない。金砂銀砂をまき散らしたような花火は空をおおうが人々はふり向こうともしなかった。破れよとひびく太鼓の音、力づよい声の合唱、ドッとひびく音に、山間の夜はふけて行く。

こうした踊りこそ、土に生まれ、土に育ち、土に生きている人々の自らなる身ぶりであり、声である。そこには大地の土の力があり、色があり、匂いがある。自然があり、無技功がある。現代において、これらのものを離れて、どこに農民の声を、身振りをきき、見得るであろう。今はそれさえも失なわれつつある。一年を黙々として暮らしている人々の声が叫びが、身振りが失われたとき、彼等は、どこにその表現を求むべきであろうか。こうした野の、自らなる声が、やがて何等かの色彩を持って表現されるに至るべきである。もっと、農民の表現としての民謡が、踊りが認められ、研究さるべきである。

時代に生きる人々は、その時代の表現をもたねばならない。あたらしき時代の農民にはまた、あたらしき民謡と踊りとが、彼等の声として、身振りとして必要とする。あたらしき酒があたらしき革に盛られたとき、初めて彼等の声と身振りとが娯楽と慰安からはるかに突破して、真の土の力と精神とを持って大地をゆり動かすであろう。(詩人・現生活学園短期大学教授)