記憶に刻まれた冬の日の思い出

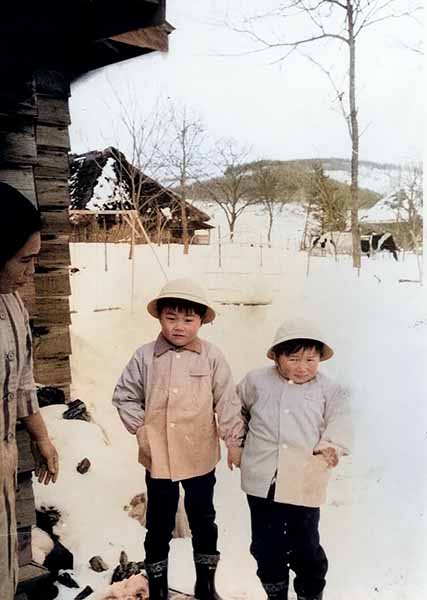

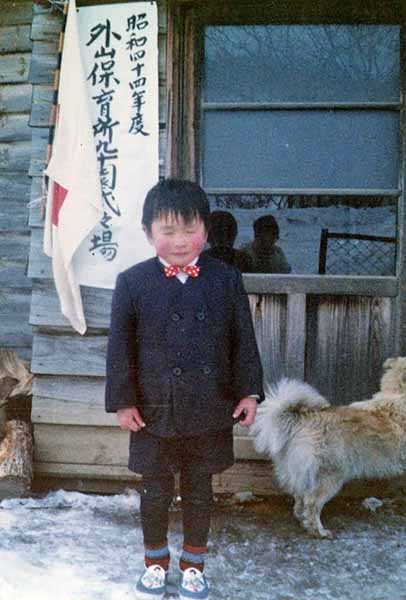

私が宮沢賢治作品に初めて触れたのは昭和44年の冬、5歳の保育園児でした。外は猛吹雪。園児のほとんどが欠席し、登園したのは私と幼馴染の佐藤君だけでした。そんな特別な日に、鈴木悦子先生が「今日はお菓子作りをしましょう。」と提案してくれました。

先生が取り出したのは、プリンの素「プリンミックス」だったと思います。《1964年(昭和39年)発売 半世紀以上続くロングセラー》プリンの素に湯を注ぎ、かき混ぜ、カップに入れ冷蔵庫で冷やし固めるだけの簡単な手順。ですが、ここは極寒の外山高原。冷蔵庫ではなく雪の中に埋めて冷やすという荒業に、幼い私はまるで実験をしているかのようなワクワク感に包まれていました。

固まるまでの時間、先生が紙芝居を読んでくれました。それが、宮沢賢治の『雪渡り』でした。その物語は、当時の私にとって特別な感動を呼び起こすものではありませんでしたが、雪深い村の子供たちが遊び、酔っ払った大人たちがいる風景が、私の暮らす場所と重なるなぁ~と、思いながら蛇塚の伯母宅へ行く時に通っていた光景を思い浮かべていいました。

国道455号線沿いに流れている外山川。その川の対岸側に、細越山の裾野を葉水から蛇塚に続く自動車が通らない安全な道がありました。パウダースノーが降り積もると手で握りしめても雪玉が作れないほどサラサラの雪。歩けば「キュッキュッ」と音を立てるが、最初のうちこそ楽しいものの、すぐにまつげは真っ白に凍るし、顔は痛いし、呼吸もままならなくなります。吐く息はタバコの煙を吐いたよう白く、耳や指先がかじかみ、寒さに震えながら歩いた事を思い出しながら、人生で初めて口にしたプリン。「ウッ、うま〜い。」

それ以来、私の中ではプリンと『雪渡り』が強く結びつきパブロフの犬現象となってしまいました。プリンを食べるとあの日の吹雪と『雪渡り』を思い出し、『雪渡り』を読むとなぜかプリンを食べたあの日がよみがえります。

ちなみに、その紙芝居の物語が宮沢賢治の『雪渡り』であることを知ったのは、高校生になってからでした。そして、本格的にその世界に触れたのは、多摩芸術学園時代の長岡輝子先生の厳しい授業からでした。あの日の吹雪と、初めてのプリンと、『雪渡り』が私の心に残してくれたもの。それは、幼い日の記憶と、宮沢賢治の作品が持つ、不思議な力なのかもしれません。